Sarah Maldoror n’a pas disparu. Elle est partie ce lundi 13 avril 2020, en claquant la porte définitivement à l’injustice du monde, à la fatalité, à la maladie. Le Coronavirus qui l’a étouffée met un point d’orgue final à ses coups de gueule, ses emportements, ses emballements et ses envolées poétiques. Sarah Maldoror n’a jamais été d’accord avec la violence du monde, la passivité, le renoncement. Et ses passions, portées par une parole volontaire et engagée, en témoignent.

Depuis sa naissance, le 19 juillet 1929, à Condom, en France, elle affirme avec fierté ses origines métis et rebelles. Fille d’un homme de Marie Galante, en Guadeloupe, et d’une femme du Gers, en France, Sarah emprunte à Lautréamont le nom de Maldoror comme pour enfiévrer les consciences par ses chants de guerres, d’espoirs, de ferveurs. Femme à la peau brune, à la chevelure crépue, à l’accent chantant du Sud, elle combat fermement le racisme, la domination patriarcale, les inégalités sociales.

Depuis sa naissance, le 19 juillet 1929, à Condom, en France, elle affirme avec fierté ses origines métis et rebelles. Fille d’un homme de Marie Galante, en Guadeloupe, et d’une femme du Gers, en France, Sarah emprunte à Lautréamont le nom de Maldoror comme pour enfiévrer les consciences par ses chants de guerres, d’espoirs, de ferveurs. Femme à la peau brune, à la chevelure crépue, à l’accent chantant du Sud, elle combat fermement le racisme, la domination patriarcale, les inégalités sociales.

Sarah Maldoror n’est pas d’accord avec le système ni les bonnes consciences. Elle attaque les préjugés en fondant Les Griots, à partir de 1956, la première troupe de théâtre composée d’acteurs africains et afro-caribéens. Avec ses complices, Toto Bissainthe, Timité Bassori, Ababacar Samb Makharam, ils occupent les planches à Paris en montant des pièces de Jean-Paul Sartre (Huis Clos), Aimé Césaire (La Tragédie du roi Christophe), Jean Genet (Les Nègres). L’impact de la troupe est fort dans les années 60 où le monde bouge et se révolutionne dans le sillage de la négritude revendiquée par Senghor, Césaire et Damas.

Sarah Maldoror bouge aussi. Elle veut élargir la scène en gagnant Moscou pour apprendre le cinéma dans les cours de Mark Donskoï. Elle étudie au VGIK en 1961, y croise Ousmane Sembène, lui aussi contestataire virulent et engagé. Alors Sarah Maldoror qui n’est pas d’accord avec la mainmise des hommes sur le cinéma et la société, va devenir une pionnière du 7ème art en Afrique. Elle épouse les mouvements de libération nationale en Algérie, en Guinée, en Guinée-Bissau, tout en épousant les combats de son compagnon, Mario de Andrade, en Angola. Fondateur du MPLA dont il est le premier président, il participe aux luttes et à la conception de ses premiers films.

Sarah Maldoror se rode à la pratique en Algérie, en pleine explosion de l’indépendance et du socialisme. Gillo Pontecorvo y tourne La Bataille d’Alger, 1965, William Klein y filme Festival Panafricain d’Alger, 1969. Elle fréquente leurs plateaux, s’y aguerrit. Puis elle frappe fort avec Monangambée, 1969, basée sur une nouvelle de Luandino Vieira, qui pointe la torture, les rapports de race, de classe, de pouvoir, en pleine ère coloniale. Le film la fait connaître en remportant de nombreux prix dont celui du meilleur cinéaste aux JCC.

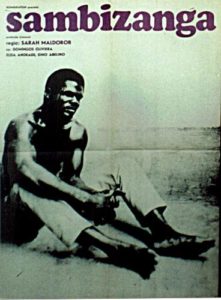

Sarah Maldoror est lancée. Elle tire juste avec Des fusils pour Banta, 1970, et surtout Sambizanga, 1972, sur un scénario de Mario de Andrade et Maurice Pons, lauréat du Tanit d’or aux JCC. Elle y retrace avec vigueur, l’émancipation et le combat d’une femme dont le mari est torturé dans une prison angolaise. Un film comme un cri de révolte et d’affirmation qui impose Sarah Maldoror comme un des pionnières sur le continent africain.

Sarah Maldoror est lancée. Elle tire juste avec Des fusils pour Banta, 1970, et surtout Sambizanga, 1972, sur un scénario de Mario de Andrade et Maurice Pons, lauréat du Tanit d’or aux JCC. Elle y retrace avec vigueur, l’émancipation et le combat d’une femme dont le mari est torturé dans une prison angolaise. Un film comme un cri de révolte et d’affirmation qui impose Sarah Maldoror comme un des pionnières sur le continent africain.

Sarah Maldoror n’est jamais d’accord avec les considérations qui enferment, les étiquettes. Tandis que l’indépendance angolaise vire à la dictature, elle revient en France où l’espace de la télévision s’ouvre, en lui permettant de travailler et de défendre ses valeurs. Elle tourne des documentaires de tous formats pour élargir l’horizon des spectateurs étriqués, en se rapprochant de l’Afrique avec Cap-Vert, un carnaval dans le Sahel, 1979, Carnaval en Guinée-Bissau, 1980.

Elle investit les soubresauts de Paris où elle vit comme à un carrefour, en tournant Le cimetière du Père-Lachaise, 1980, La littérature tunisienne de la Bibliothèque Nationale, 1983. Mais ses sujets de prédilection restent les artistes comme Miro, 1980, Vlady – peintre, 1989, et surtout les poètes, chantres de l’évasion, de la négritude, de l’ouverture. Elle filme René Depestre, 1984, Un Sénégalais en Normandie, 1983, Aimé Césaire – le masque des mots, 1986, Léon Gontran Damas, 1995. On lui doit aussi des fictions pour la télévision comme Un dessert pour Constance, 1981, avec Sidiki Bakaba et Cheik Doukouré, L’Hôpital de Leningrad, 1982, ou Le passager du Tassili, 1985.

Sarah Maldoror n’est jamais d’accord avec les commandes. Elle insuffle toujours sa révolte, ses constats, ses émotions dans les sujets qu’elle traite. Elle filme direct, parfois sans fioritures, avec des embardées lyriques qui signalent son goût de la poésie, de la révolte, de la liberté. Sarah Maldoror n’est pas d’accord lorsqu’on la conforte, la réconforte, lorsque sa liberté se réduit sur les chaînes de télévision.

Elle assume la maturité d’une femme d’images, militante, combattante, en lutte incessante. Ses colères, ses emportements, mais aussi ses rires éclatants n’ont pas disparu. Ses filles, Annouchka et Henda, perpétuent sa mémoire. Sarah Maldoror est partie mais elle laisse des films puissants, frémissants, intransigeants. A redécouvrir pour aiguiser le sens de la lutte, et respirer la vie.

Michel AMARGER, Afrimages / Média France, 14 avril 2020

Texte paru en exclusivité sur le blog de Awotélé le 14 avril 2020