À travers une série de portraits consacrés à la « création collective au cinéma », nous explorons sur Afrimages la conception que des réalisateurs et réalisatrices ont de leur activité aujourd’hui, la façon dont ils ont développé leur réflexion dans le temps, la manière dont ils constituent à une équipe et lui insufflent une énergie, la façon dont ils abordent le tournage, le montage…

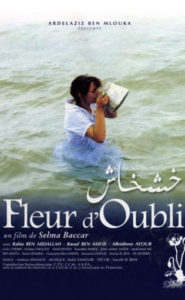

Née en 1945, Selma Baccar est venue au cinéma au début des années soixante, comme beaucoup d’autres personnes qui œuvrent en cinéma aujourd’hui en Tunisie par le biais des cinéastes amateurs, le club de Hammam Lif auquel elle a participé activement. Et c’est dans ce cadre qu’elle a réalisé l’Éveil (1966), le deuxième court-métrage réalisé par une femme avant de partir faire des études de cinéma à Paris. De retour en Tunisie, elle est assistante de Férid Boughedir, avant d’entrer à la télévision qu’elle quitte faute d’avoir trouvé une place à la réalisation. Elle s’est lancée dans la production, une activité qu’elle exercera pendant toute sa carrière. Son premier long-métrage, le premier réalisé par une femme, Fatma 75 (1976), est un docu-fiction qui réinscrit la politique de Bourguiba dans une histoire des grandes figures féminines de l’histoire qui ont revendiqué le droit à la liberté. Après trente ans de censure, ce film est aujourd’hui distribué par Stefanie van de Peer à Africa in Motion. Selma Baccar dont les films s’éloignent du réalisme social d’un monde contemporain désenchanté caractéristique du cinéma d’auteur, privilégie la reconstitution historique. Elle réalisera en 1992, Habiba M’sika/La danse du feu, un biopic sur une égérie des années vingt, une femme de théâtre (incarnée avec force par Souad Amidou) qui a toujours farouchement défendu sa liberté jusqu’à y laisser sa vie, tandis que Fleur d’oubli/Khochkhach (2006) explore les affres de l’addiction pour une jeune mère (Rabia Ben Abdellah) qui souffre de n’être pas aimée avant de trouver le bonheur dans un asile psychiatrique. Enfin, Jaïda (2017) qui a battu des records d’entrées en salle en Tunisie, retrace une histoire commune celle des femmes placées à Dar Joued, Une prison destinée à réformer les femmes dont le comportement ne satisfaisait pas leur famille ou leur conjoint. Nous avons rencontré Selma Baccar à la Maison Dorée, le lieu de son prochain film, le 1er novembre 2019.

Entretien réalisé par Patricia Caillé (Université de Strasbourg – CREM EA 3476)

À quel moment et comment pensez-vous être entrée en cinéma ?

Selma Baccar © Wikimedia

Je suis entrée en cinéma à 16 ans ! La chance de ma vie, c’est que j’avais un plus jeune frère que moi. Je dis « j’avais » parce qu’il nous a quittés il y a deux ans. Je faisais mes études à Sciences Po en Suisse, et quand je suis rentrée l’été, il m’a dit : « C’est formidable, on regarde des films dans les ciné-clubs, viens avec moi ». Comme j’appartenais à une famille un peu bourgeoise conservatrice, je ne pouvais pas sortir toute seule mais avec mon frère, si ! C’est lui qui m’a permis de rejoindre le club de la FTCA à Hammam Lif. On a commencé à former ce groupe qui est devenu de plus en plus important, surtout en nombre d’éléments féminins, il y avait à peu près sept filles dans le groupe.

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux films et/ou au cinéma ? Pouvez-vous décrire les moments particuliers ?

Je suis un pur produit de la FTCA et des ciné-clubs. Quand j’étais adolescente, j’étais membre des ciné-clubs et des cinéastes amateurs. C’est en attachant des projecteurs avec des bouts ficelles, en tournant les films en noir et blanc, muet en inversible 7mm que j’ai pris le virus du cinéma. Ensuite, je suis allée faire des études à Paris mais je suis restée toujours très proche de la fédération. Chaque année en été, il y a le festival de Kélibia[1] qui reste un rendez-vous très important pour les jeunes qui sont attirés par le cinéma, soit pour en faire leur métier ou leur hobby. Ce sont chaque fois de véritables découvertes, car on voit les préoccupations des jeunes à travers les sujets qu’ils choisissent. Techniquement les films sont de mieux en mieux à tel point que parfois on ne sait plus ce qu’est un film amateur ou un film professionnel, si ce n’est l’argent investi au niveau de la production qui fait la différence. Hammam-Lif était le seul club à l’époque où il y avait l’élément féminin, dans tous les autres clubs il n’y avait que des garçons. Nous, on était là au début, on aidait nos camarades garçons à faire leurs films, et puis un jour les esclaves se sont révoltées, et on s’est dit pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas nous aussi nos films. Et on a pris tous les postes, scénario, réalisation, caméra woman et Saadia Ghelala avait écrit le premier scénario avec moi. Mon film L’éveil n’est pas le premier film de femmes amateurs, juste avant que j’arrive les filles avaient déjà fait un film dont la réalisatrice est devenue mère de famille, Crépuscule [Najat Mabouj, 1965].

Est-ce que vous aviez d’autres intérêts, d’autres activités culturelles outre le cinéma ?

Non, pas vraiment. J’avais des activités politiques. J’ai été membre de l’Assemblée nationale constituante [élue en 2011][2]. Je travaillais beaucoup dans les regroupements d’intervention sociale parallèlement au cinéma, mais c’était surtout le cinéma. Pendant une vingtaine d’années, j’ai été secrétaire générale et plusieurs autres fonctions de l’association des cinéastes tunisiens, de la FEPACI [Fédération panafricaine des cinéastes], etc. Même si je faisais des films avec une périodicité très longue, ça me prenait une dizaine d’années par film, j’étais tout le temps fourrée dans les problèmes juridiques et autres qui concernent la législation du cinéma en Tunisie.

Quelles ont été les étapes importantes de votre éducation au cinéma ou éducation du regard ?

L’éducation du regard, tout commence par-là ! Depuis que j’étais petite, chaque dimanche on allait au seul cinéma qui programmait deux grands films par semaine, des westerns américains, pas des westerns spaghetti italiens de Sergio Leone. Mais ensuite la véritable formation, je l’ai acquise parallèlement aux petits bouts d’essais très modestes qu’on faisait en tant que cinéastes amateurs. On décortiquait des films, en particulier un film culte pour toute une génération, c’était Le Cuirassé Potemkine. On voyait et revoyait ce film, on détaillait les plans, un à un. Et d’ailleurs est-ce que tu as vu un film de Walid Mattar, l’auteur du long-métrage, Vent du Nord (2018), qui en tant que cinéaste amateur a fait une parodie qu’il a appelée le Cuirassé Abdelkarim (2003) [film réalisé dans le cadre de la FTCA qui a été primé au FIFAK en 2003][3]. Il a reproduit pratiquement les mêmes plans de la descente des marches, mais quand ils arrivent au port en bas, il entend la voix d’une hôtesse qui dit : « Ceux qui veulent partir clandestinement vers Lampedusa, prenez le quai numéro je ne sais plus… Ceux qui veulent partir en Sicile, prenez le quai… ». C’est un film très sympathique. Il a pris une œuvre aussi connue internationalement pour en faire une parodie tunisienne sur un thème très important, la brûlure (les jeunes candidats à l’émigration qui tentent de traverser clandestinement la Méditerranée dans des embarcations de fortune) et sur la révolte des visas refusés, c’est très audacieux !

Quelles sont les activités que vous avez exercées ou exercez encore dans le cinéma ou l’audiovisuel ou en lien avec eux ?

Il faut commencer par le bas. Après mes études je suis revenue en Tunisie, et Férid Boughedir m’a proposé d’être sa deux ou troisième assistante sur Pique-Nique, un des sketchs de la trilogie Au Pays de Tararanni (1972). ll m’a amenée voir Hassan Daldoul, à l’époque une personne qui usait et parfois abusait de toute son autorité de directeur général de la SATPEC, lui disant que je venais de terminer mes études à Paris et qu’il voudrait que je sois son assistante. Il m’a regardée, à l’époque j’ai dit « méchamment », et il fait comme ça « Stage ! ». Le tournage se passait très loin à Gammarth et j’habitais à Hamman Lif, Férid lui a dit, « Mais tu pourrais au moins la défrayer pour le transport ». Daldoul avait répondu : « Lui donner de l’argent ? C’est à elle de me payer parce que je lui ouvre les portes de mon plateau pour qu’elle apprenne son métier », et il n’avait pas tort. Quand j’enseigne, je raconte cette histoire. Je l’ai détesté à l’époque, mais ça a été la chance de ma vie de rencontrer Hassan Daldoul, et je lui en suis reconnaissante car j’ai beaucoup appris. J’ai fait ce stage avec Férid, et je suis ensuite rentrée pendant cinq ans à la télévision tunisienne après avoir passé une audition avec ces messieurs responsables. Quand ils m’ont demandé ce que je voulais devenir, j’ai dit « réalisatrice », et ils m’ont répondu, « Mais pourquoi ? On a déjà une réalisatrice, Fatma Skandrani ». Alors qu’à l’époque, il y avait déjà 28 réalisateurs. Ils ont parlé de Fatma comme s’il s’agissait d’un spécimen unique dans un zoo. On ne m’a jamais permis de faire de la réalisation, même si j’ai réalisé beaucoup de choses derrière le dos des réalisateurs. Alors j’ai donné ma démission et c’est à ce moment-là que je suis devenue cinéaste indépendante et que j’ai fait Fatma 75 (1976). J’ai commencé par être assistante réalisateur, j’ai fait de la régie, régisseur de plateau, régisseur général, directrice de production. Tout cela, ce sont des postes où j’étais pionnière. La plupart des femmes étaient scriptes ou monteuses à cette époque, c’est tout. Entre-temps, bien sûr, il y a eu des femmes comme Nejia ben Mabrouk – j’étais directrice déléguée sur La Trace (Nejia Ben Mabrouk, 1982) – qui était réalisatrice, tandis que je représentais la SATPEC. Ensuite, j’ai créé ma société de production à la fin des années 80.

Comment et pourquoi en êtes-vous venue à la production ?

J’étais présumée être assistance réalisatrice sur un docu-fiction d’un ami Hamid Ben Ammar, mais à la dernière minute le directeur de production ne pouvait pas faire le film. Le réalisateur m’a proposé le poste, « Tu es assez bien organisée en tant qu’assistante pour pouvoir faire ce métier-là aussi ». Je me suis lancée à l’eau et ça a marché, et je suis devenue directrice de production jusqu’à la fin des années 80 où j’ai créé ma propre société avec deux autres collègues. Tous ces métiers et ces postes avant moi étaient considérés, surtout la régie et la production, comme étant pour ces messieurs. C’est plus facile d’être réalisatrice que directrice de production ou productrice.

Pourquoi ? Un réalisateur est un peu comme un enfant gâté et chéri d’une équipe. C’est une vision qui peut correspondre au tempérament d’une femme. Quand on est directeur de production ou producteur, ça passe par le pouvoir de l’argent, et le pouvoir de l’argent, c’est très difficile d’admettre que ce soit une femme qui l’exerce. C’est comme la politique, les femmes qui sont derrière font réellement de la politique mais toujours dans la discrétion. J’ai toujours fait ce parallèle, c’est vraiment la même situation.

Parmi toutes ces activités, quelle est ou quelles sont celles que vous préférez ?

Être réalisatrice, bien sûr, tourner ! Être réalisatrice, c’est beaucoup de choses, mais le moment du tournage est un bonheur et une jouissance incomparable. Se laisser aller à rêver et essayer de concrétiser son rêve sur un plateau, c’est la chose la plus magnifique. Ce qui vient avant et surtout ce qui vient après, ce n’est pas toujours très… Ce n’est pas que c’est difficile d’écrire un scénario, mais c’est le problème de l’argent. Boucler un budget, c’est très dur. Finir un film, quand on a déjà dépensé tout l’argent sur le tournage, c’est aussi très difficile. On a envie de terminer le montage, mais en même temps on aimerait bien que ça dure une vie entière d’hésitations, de discussion… Je montre à X, je montre à Y, et j’écoute ce que les gens disent parce qu’on a peur de faire ce saut final et de présenter le film à un public. C’est une période très dure à vivre la finition, parce que c’est le moment du doute : ai-je bien fait ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ?

Parmi toutes ces activités, quelles sont les plus rémunératrices ?

La direction de production. Pour moi, la direction exécutive pour la télévision, c’est très dur et très cafouilleux parce qu’il faut s’adapter à un système télé qui ne respecte pas toujours les normes qu’on connaît au cinéma. Mais au bout du compte, c’est ce qui m’a fait vivre pendant quelques années, parce que la réalisation, on investit, on investit et on en sort avec presque rien… À part Jaïda, c’est le seul film pour lequel j’ai été payée. Pour pourvoir faire mes films, j’ai toujours été obligée de laisser mon salaire comme participation et je ne suis pas une exception. J’ai aussi mis mon salaire en participation pour El Jaïda, mais ça a tellement bien marché que j’ai pu récupérer mes frais, être payée et même faire des bénéfices en tant que coproductrice du film. Mais c’est rare ! Ma fille est cheffe décoratrice : elle travaille assez régulièrement. Je me suis déjà fait cette réflexion qu’être technicien du cinéma est beaucoup plus rémunérateur qu’être réalisateur ou producteur, surtout réalisateur. La périodicité… !

Si on revient maintenant aux films, Fatma 75 était initialement un film de commande. Quel en a été le cheminement ? Quelles ont été les différentes étapes de l’aboutissement de ce film ?

Fatma 75

On va s’entendre sur le mot « commande ». En fait, Fatma 75 était un film de commande parce qu’il a été entièrement financé par deux ou trois structures de l’État, mais l’idée première est venue de moi. Elle m’a été suggérée par Brahim Babaï qui m’a dit : « Salma, cette année, c’est l’année internationale de la femme », pour la première fois le monde fêtait le 8 mars, « et tu devrais proposer un sujet ». J’ai proposé un sujet à la SATPEC, au Planning familial, au ministère de la Femme, et j’ai pu ramasser des petites sommes à droite et à gauche pour faire ce projet. Ensuite, je l’ai considéré comme un film d’expression libre, eux l’ont considéré comme un film de commande. Qu’est-ce que ça veut dire un film de commande ? Je leur ai présenté le scénario. Et le film que j’ai tourné est très fidèle au scénario, mais comme ils ne sont pas capables d’imaginer un film à partir d’un scénario – entre l’image et le mot écrit, il y a tout un monde – ils n’étaient pas capables de voir quel genre de film je voulais faire. On m’a reproché un film contestataire qui remettait en question la politique de Bourguiba. Moi j’ai fait un film honnête, je pense, sur la condition réelle de la femme, sur l’histoire… J’ai parlé de Bourguiba aussi, mais en le replaçant dans quelque chose que je considérais être un vrai contexte. Il a joué un rôle important, mais il y avait plusieurs étapes et plusieurs personnalités à travers l’histoire très lointaine et l’histoire proche qui ont fait que cette politique de Bourguiba était possible. Eux voulaient que je fasse un film comme le discours officiel : avant Bourguiba, rien n’existait ! C’est comme ça que j’ai eu droit à plus d’une trentaine d’années de censure. Depuis la révolution [du 14 janvier 2011], il y a un regain d’intérêt pour ce film qui m’étonne moi-même en Tunisie comme ailleurs. Dernièrement, j’ai failli aller au Kurdistan iraquien. Grâce à Stefanie van de Peer qui est tombée amoureuse du film, qui a trouvé de l’argent, l’a restauré et sous-titré en anglais. Elle a tiré de nouvelles copies et fait circuler le film dans des pays insoupçonnables. Quand je dis que je n’ai jamais gagné d’argent, elle le distribue et m’envoie de l’argent de temps en temps, ça me fait plaisir, comme quoi il ne faut jamais céder à la censure[4]. Elle l’a envoyé en Australie, au Maroc au Festival de Salé où on m’a rendu un hommage à partir de ce film, et dernièrement au Kurdistan iraquien où je n’ai pas pu aller… Mes enfants me disent « quoi ?! » et je leur dis : « Non, non, là-bas il ne se passe rien », mais je n’y suis pas allée parce qu’en ce moment, je ne me sens pas bien.

La question des femmes dans l’histoire, de la place et du rôle des femmes est très présente. Comment vous est venue cette volonté de resituer les femmes dans l’histoire ?

Je vais te dire des choses très intimes. Tout cela vient d’une manière tacite de la mémoire de ma mère… Quand je dis ma mère, c’est ma mère comme symbole des femmes de la génération avant la mienne. Il y avait des femmes extraordinaires, très intelligentes qui auraient pu devenir ce qu’on voit aujourd’hui dans les professions libérales ou militantes mais qui ont été brimées parce qu’elles sont nées un peu trop tôt dans ce pays. Elles n’ont pas pu vivre aussi librement que nous. Si tu regardes tous mes films depuis l’Éveil, tu vois Fatma 75, Habiba M’Sika (1994), Khochkhach (2006), El Jaïda (2017), et tu vas découvrir que c’est toujours le même film. Le thème de chaque film semble être différent, la narration, la création des personnages : je ne raconte pas la même histoire, mais peu importe le récit, la réflexion sur la condition de la femme reste toujours la même. Elle vient beaucoup de cette génération dont faisaient partie des femmes comme ma mère, comme ma tante, comme plein d’autres femmes que j’ai connues qui me fascinaient et qui racontaient toutes ces histoires de manière décousue. Et je les ai restructurées et en une cinquantaine d’années, j’ai toujours refait le même film.

El Jaida

Il y a une continuité, je ne sais pas comment expliquer cela… Fatma 75 est comme un plan quand tu construis une maison, elle est encore à moitié finie et tu marques les pièces, et de ce film je peux tirer des centaines d’autres films sur les femmes comme si chaque film, c’était construire une chambre dans cette maison. Mais tout cela s’est fait jusqu’à un certain temps de manière assez inconsciente. C’est vraiment la sortie et le succès qu’a eu El Jaïda ici en Tunisie qui m’a fait me poser beaucoup de questions. Pourquoi les gens et surtout les jeunes, qu’ils soient garçons ou filles, ont accroché à un film comme celui-là qui ne semble pas les concerner du tout… il parle des femmes dans les années 50. Quand il y avait des projections à 11 et 13 heures, je me disais quelles sont les femmes qui vont aller le voir ? Et le distributeur me disait que ce ne sont pas les femmes, mais ce sont les écoliers, des écolières, des lycéens qui vont voir le film à cette heure-là. Ce film a pu intéresser n’importe quel citoyen tunisien quel que soit son âge, tunisien ou autre d’ailleurs. Quelque chose dans le film s’est imposé à moi, une réflexion sur la condition de la femme, à la fois cette fierté de ne plus en être là, mais toujours la crainte de retourner en arrière.

Le film que je suis en train d’écrire maintenant, c’est un peu la même chose. Trois femmes qui se rencontrent dans cet hôtel [La Maison Dorée] d’âge et de condition très différente. Chacune porte en elle un drame et elles se rencontrent pendant un énorme drame tunisien. Le cadre social et politique dans lequel je place mes héroïnes est toujours très déterminant dans mes films, comme les années folles dans , la seconde guerre mondiale dans Khochkhach et maintenant c’est pendant le sit-in du Bardo dans l’été 2013. Il y a presque une chronologie dans ce que je fais alors que je ne décide pas cela longtemps à l’avance.

Revendiquez-vous un cinéma sur des femmes par des femmes et pour des femmes…

Non, absolument pas ! Je trouve que la création est un acte de liberté. Et d’ailleurs une grande partie des jeunes réalisatrices aujourd’hui ne font pas des films de femmes, c’est pourquoi je dis que le problème est dépassé. Je ne sais pas d’ailleurs ce que ça veut dire film de femme. Je pense que chacun porte en lui des problématiques dont il a envie de parler. Mes priorités, c’est souvent les femmes, mais je ne fais pas des films sur des femmes, mais sur la société tunisienne à un moment X ou à un moment Z. Quand je parle de la femme, je parle aussi de l’homme. Je situe le couple et je situe l’histoire par rapport à un moment donné.

Votre cinéma est à la fois centré sur des questions en Tunisie mais vos films sont différents de ce qu’on pourrait qualifier comme un réalisme social du désenchantement ou naturalisme contemporain du film d’auteur plutôt centré sur les cultures populaires.

Habiba M’Sika

Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire par là. C’est très différent, c’est un fait ! Ferid Boughedir, Nouri Bouzid, Moufida Tlatli, chacun d’entre nous a un style, des préoccupations qui, à un moment donné, s’imposent : tu as le besoin de parler de tel ou tel sujet. Ce n’est pas la technique mais surtout la sincérité avec laquelle on aborde ce sujet, l’authenticité des films fait la différence entre un film réussi et un film non réussi. D’ailleurs il y a des films qui traitent de sujets « à la mode » mais dans lequel on sent que le réalisateur n’a pris que la coquille de la problématique, il manque l’émotion parce qu’il manque la sincérité. Je ne choisis même pas de faire un film, les sujets s’imposent à moi, c’est tout ! On me disait : « Pourquoi tu fais des films sur le passé ? » Je me disais peut-être est-ce parce que j’ai peur du présent ? Non, ce n’est pas ça, parce que maintenant je sais que c’est un acheminement naturel, comme si j’allais petit à petit vers la réalité d’aujourd’hui parce que les films que je fais me concernent même si en apparence, ça a l’air d’être autre chose. Je n’ai rien à voir avec le personnage d’Habiba M’Sika ni avec le personnage de Khochkhach, ni avec les femmes de Dar Joued. Je m’introduis dans un passé que je découvre par pan, chaque fois c’est une époque chronologique que je décris. Mon prochain film, c’est de me confronter à la réalité d’il y a trois ou quatre ans puisque je situe mon film en 2013.

Qu’est-ce que la révolution du 14 janvier a changé pour vous et votre cinéma ? Et qu’a-t-elle changé (ou pas) pour le cinéma en Tunisie ?

La révolution je pense qu’elle a tout changé. Déjà, par rapport à Jaïda, j’avais écrit le film avant 2011 et j’ai eu la subvention en décembre 2010. Je n’ai pas pu tourner le film parce que je me suis occupée justement de politique. J’ai vécu une expérience inoubliable à l’ANC (Assemblée nationale constituante) en ayant peur, en me bagarrant ou en pleurant de bonheur et de joie quand on gagnait des batailles sur les Islamistes. Quand plus tard j’ai voulu tourner le film, il était impossible que je tourne le film comme je l’avais écrit. C’était déjà dépassé, donc j’ai gardé la même histoire, mais en lui donnant une autre fin et en recherchant tous les processus politico-religieux par lesquels on condamnait ces femmes, et j’ai réécrit toutes les séquences du tribunal. Les religieux qui trouvent des prétextes pour condamner toutes ces femmes, tout cela m’a été dicté par cette expérience d’après la révolution. La conclusion du film, c’est un discours direct contre les Islamistes et leur tentative de nous faire faire marche arrière, la peur que j’ai eue ! J’avais demandé à une amie qui était avec moi à l’ANC qui a fait beaucoup de recherches pour un livre, de rassembler tout ce que j’avais dit dans mes interventions à propos de l’Islam et des références à la Charia. Elle m’a donné une dizaine de pages que j’ai concentrée en quelques phrases que dit la comédienne. Le discours est clair et net. À aucun moment, je n’ai montré les Islamistes. Les Tunisiens qui ont vécu ce feuilleton horrible qu’ils voyaient tous les jours, savaient que ceux qui étaient à la gauche des démocrates, c’étaient les Islamistes. Quand j’ai retrouvé une députée islamiste, elle m’a dit « tu n’es pas été très gentille avec nous », je lui ai demandé « où ? », « Dans ton film », je lui ai répondu « Mais vous n’existez pas dans mon film », elle a ri. La révolution a été un tournant, il y a un avant et un après. J’aurais été capable de ramasser de l’argent pour faire des dizaines de films, ça aurait été des films après la révolution parce que tellement de choses ont changé, et maintenant la réalité a dépassé l’histoire lointaine comme pour les autres films. Je ne retournerais pas en arrière, il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre-temps. Je suis fascinée par les films documentaires qui ont été tournés, comme par exemple, un film que j’aime beaucoup Plus jamais peur (Mourad Ben Cheikh, 2011), ce documentaire a circulé. Maudit soit le phosphate (Sami Tlili, 2012) est très bon aussi et Rouge parole (Elyes Baccar, 2012). Il y a beaucoup de films documentaires super-intéressants qui ont été tournés pendant la révolution. Les réalisateurs ont pris leurs caméras, ils ont filmé, filmé…

Il y avait un vrai besoin d’histoire

Du temps de Ben Ali, il y avait un besoin de fiction parce que filmer la réalité était interdit, on savait que c’était interdit. Après la révolution, il y avait une soif, et ça a éclaté de partout. Chacun a pris sa caméra pour tourner. Moi j’étais occupée ailleurs, et je me disais il faut laisser les jeunes s’exprimer sur tout cela, c’est leur futur qui est en train de se construire, de se concrétiser devant leurs yeux et il faut qu’ils filment cela. Je trouve que c’est une époque merveilleuse de créativité.

Je regardais le documentaire Militantes (2012) de Sonia Chamkhi, c’est un document sur toutes les possibilités qui existaient à cette époque-là. Comment décririez-vous votre conception de la réalisation ? Comment on en arrive à mobiliser un collectif ?

C’est la chose que j’aime le plus, la chose à laquelle je fais le plus attention au début. Et je crois que si mes films ont réussi relativement, en particulier Jaïda, c’est parce que je suis arrivée à réussir cet assemblage. C’est comme un bon puzzle. Il y a des gens qui reviennent toujours dans mes films, des techniciens, et peut-être certains comédiens, pas tous. Par rapport à un sujet donné, pour ce film-là, j’ai besoin de tel chef opérateur, j’ai besoin de tel ingénieur du son, j’ai besoin de telle décoratrice, etc. Il y a des gens auxquels je reste très fidèle et qui me sont fidèles. Le tout, c’est comment les imbriquer les uns dans les autres. Le problème n’est pas avec moi, c’est entre eux. Celui-là, il peut s’entendre avec celle-là. Réussir à former une équipe, c’est garantir au moins 50 % de la réussite d’un film. Quand tu réussis ça, ça veut dire que toute l’équipe va porter le film avec toi. Tu n’es pas seule contre tous, tu vas être un créateur parmi un groupe qui a envie de t’aider à réaliser ça. Heureusement, j’arrive à faire ça parce que quand je tourne un film, je suis dans un bonheur inimaginable, et dans un amour et une générosité terribles. Et je crois que j’arrive à partager cela avec toute une équipe, et toute l’équipe se donne pour ce film. Former une équipe n’est pas la chose la plus simple, mais quand on a réussi, on garantit une grande partie de la réussite…

Comment choisissez les gens du cinéma avec lesquels vous travaillez ?

J’aime beaucoup les acteurs, j’ai un rapport très privilégié avec eux. Je considère que la plupart des acteurs, je les aime, c’est mes potes, je les connais, les femmes sont mes amies, certains hommes aussi ! Quand je choisis, je n’ai pas aucun tabou, et je crois aussi qu’ils ont fini aussi par comprendre. Ici, c’est un tout petit pays, quand tu ne prends pas un comédien, il t’en veut un peu : « Pourquoi tu ne m’as pas fait travailler ? ». Mais il y a un rapport de confiance que je suis arrivée à établir avec une majorité des comédiens. Quand je ne les choisis pas, ils savent pertinemment que c’est qu’ils ne correspondent à aucun rôle même si c’est mes meilleurs amis. Quand je les choisis, parfois j’écris pour ces personnages pendant des années. Par exemple, Jaïda quand j’ai commencé à écrire, J’ai écrit pour la comédienne principale Wahija Jendouba. Je lui ai dit : « je te vois beaucoup dans le premier rôle, mais je ne sais pas quand je vais tourner. Il se peut que quand je tournerai, toi tu aies changé ou moi j’aurai changé sentimentalement. Quand je vais le faire le film, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te fasse mal, il faut que tu l’acceptes objectivement ». Et c’est ce qui s’est passé, quand je l’ai appelée pour le casting, elle m’a demandé, « tu es sûre que c’est moi ? », et je lui ai dit « oui, je suis certaine que c’est toi ». Fatma Ben Saïdane, je savais pendant sept ans que c’était pour elle. Par contre, il y a d’autres personnages, comme le personnage qui se suicide, la petite fille, etc. j’ai changé d’avis. Cela m’aide énormément pendant l’écriture de fixer un visage, une attitude en écrivant, ça m’aide à voir les scènes, mais au moment de l’exécution, je peux changer d’avis comme je peux rester fidèle à mon premier choix. Je ne fais pas beaucoup de casting pour les rôles principaux. Je sais d’emblée qui je veux. Je passe beaucoup plus de temps pour le casting des seconds rôles. Les deux rôles pour lesquels j’ai énormément hésité, c’est le couple de jeunes. J’avais une vision dans ma tête que je ne parvenais pas à communiquer à mes assistants. J’ai hésité, je voyais des comédiens et j’ai choisi presqu’à la veille du tournage ce couple. J’ai été très satisfaite par le sérieux de leur prestation même si ce sont des jeunes qui n’avaient pas beaucoup d’expérience. Les gens un peu plus âgés on les connaît, je sais de quoi ils sont capables, ce qu’ils sont capables de porter comme émotion à transmettre au spectateur. Mais parfois c’est bien d’ailleurs qu’il y ait des jeunes, ça apporte…

Comment est-ce que vous choisissez les postes technico-créatifs ?

Khochkhach

On a toujours eu ici un problème en Tunisie, pendant quelques années, il y a eu pénurie de chefs op. C’est pour ça que pour Khochkhach j’ai dû travailler avec un chef opérateur grec [Andrèas Sinanos] que j’ai mis beaucoup de temps à découvrir parce que dans le pays, Il y avait deux chefs op qui ont fini par lâcher. C’était des gens très compétents mais avec des caractères assez durs à supporter. Je pense que chaque technicien doit être au service du produit et donc au service du réalisateur. Je n’aime pas les techniciens vedettes qui se permettent des caprices soit disant parce qu’ils sont très compétents. Même la compétence passe par la discipline par rapport à moi, et par un engagement sérieux vis-à-vis du produit. À un certain moment, on n’arrivait plus. Par contre, quand je suis arrivée à tourner Jaïda, sentimentalement, j’aurais bien voulu reprendre le chef op grec parce qu’on est resté en contact et qu’il m’a encouragée à aller vers un autre projet après Khochkhach. Mais honnêtement, je ne pouvais plus me le permettre, parce qu’entre-temps il y a une nouvelle génération de chefs op tunisiens très valables et je n’avais plus aucune raison d’aller chercher ailleurs. En plus, il y a un problème de moyens parce que quand on a à faire à un chef op étranger, ça coûte au moins deux ou trois fois plus cher, donc je suis revenue.

Comment j’ai composé mon équipe, il y avait énormément de jeunes dans cette équipe, mais il y avait aussi des valeurs sûres de quelques techniciens anciens avec lesquels j’ai l’habitude de travailler. Par exemple, l’ingénieur du son, Faouzi Thabet a fait avec moi Fatma 75. Il a même donné mon prénom à sa fille parce que quand il tournait avec moi Fatma 75, sa femme lui a annoncé qu’elle était enceinte et que ce serait une fille. Il a dit qu’il allait l’appeler Selma. Pour dire à quel point parfois tout ce qui est amitié et professionnel peut se confondre. C’est quelqu’un de super-compétent qui a fait plein de films en Afrique, au Maroc, en Tunisie, etc. Et je lui ai dit « Faouzi, il faut absolument qu’il fasse ce film ensemble, car ce sera peut-être notre dernier ». Et il a dit : « oui bien sûr ». La scripte [Saïda Ben Mahmoud], c’est ma scripte préférée, donc j’ai toujours travaillé avec elle. Elle est en bout de carrière, elle est retraitée. J’ai choisi un chef op que je ne connaissais pas, Mohamed Maghraoui qui a fait beaucoup de films au Proche Orient, notamment au Liban, mais en qui j’ai eu confiance d’emblée en lui faisant lire le scénario. En faisant des repérages avec lui, quand j’ai vu les concepts qu’il proposait, je savais qu’il avait compris ce que je voulais. Il y a eu un petit rapport de force, iI a beaucoup apporté à ce film, mais je sais qu’il aurait voulu apporter plus. Il disait : « la caméra, là ! ». Et je disais : « non, non, un peu plus à droite, un peu plus à gauche ». Il disait « Je n’en peux plus, je ne la supporte pas ». Mais il y avait énormément d’affection et d’amour partagés pour le film. La décoratrice en cheffe [Rahma Bejaoui], c’était ma fille avec laquelle j’ai eu le plus de conflits, par rapport à toutes sortes de techniciens, mais qui rentrait facilement dans mon monde. La cheffe costumière [Sameb ben Nsib] aussi c’est quelqu’un avec j’ai déjà beaucoup travaillé et qui peut me comprendre très facilement.

Par contre, j’avais beaucoup de jeunes dans les départements que je n’avais pas choisis, mais je faisais confiance au chef de département. Celui de l’image, par exemple, Maghraoui, ce qui me plaisait, c’est qu’il avait deux assistantes femmes [Wafa Mimoun, Karima Arbi], dont la deuxième, on dirait un mec. Elle avait des muscles comme ça et pouvait prendre des caisses de caméra comme un mec. Elle faisait son métier, c’était tout. La production aussi, c’étaient des femmes [Hela Mahbouli]. Et ça, c’est important, le producteur qui travaille avec une directrice de production et elle travaille avec des régisseurs femmes. Il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes dans l’équipe. Par exemple, j’avais une deuxième assistante [Nadra Bel Hadjarfa] qui n’avait aucune expérience que j’ai formée en lui accordant une grande confiance et elle exécutait ce que je lui demandais avec beaucoup de perspicacité, d’intelligence et d’abnégation et on a besoin de ce genre de jeune sur un plateau. Ça faisait mon bonheur. Je parle de l’assurance des vieux en bout de carrière, mais avec les jeunes on apprend d’autres dynamiques de production, de réalisation. Parfois je tendais une oreille très attentive, je regardais dans leurs yeux pour savoir à la fin d’une prise ce qu’ils en pensaient, et leur enthousiasme me rassurait beaucoup, leur engagement aussi.

Quelles sont les trois à cinq personnes dont vous vous sentez le plus proche et qui vous paraissent les piliers de votre rapport au cinéma ?

Sur un tournage précis, le plus important est le chef opérateur, la personne avec laquelle je partage le plus de choses parce qu’ici le chef op est en même temps cadreur. Même si au départ je n’aimais pas cette formule, j’aurais préféré les deux, au final c’est la meilleure formule. Il y a beaucoup de complicité. Au début, ça peut être un peu conflictuel, mais quand un chef op commence à rentrer dans le monde d’un réalisateur, dans son imaginaire, on n’a plus besoin de se parler, on se comprend. J’avais beaucoup de complicité avec l’ingénieur du son, la scripte et le premier assistant de réalisation, ce sont les gens qui me sont le plus proches physiquement et qui sont le plus proche aussi dans l’espace de travail. Dans la préparation, j’étais très proche de la cheffe décoratrice et la cheffe costumière. Mais une fois que la préparation était terminée, c’était des petites retouches, je les voyais un peu en début de journée de tournage pour donner un oui pour cette journée, et après je les oubliais un peu. Le vrai travail de côtoiement, c’est le chef op, l’ingénieur son et la scripte, et l’assistant-réalisateur, j’oublie. J’ai eu une assistante-réalisatrice merveilleuse [Marwa Ben Jemii] qui a su mener l’équipe avec gentillesse et autorité. Tout le monde lui obéissait à la lettre. Et je lui disais tout le temps, tu me rappelles ma jeunesse. Un jour, j’ai fait une crise de panique, j’ai été très malade une journée pendant le tournage, heureusement que la veille je lui avais donné le plan de tournage. Je lui ai dit : « Écoute, je veux te dire quelque chose, si jamais je suis incapable de terminer ce film, je veux que ce soit toi qui le termine » parce que je sentais qu’elle rentrait avec moi dans le détail du détail du détail, et qu’elle savait comment dispatcher tout ce que moi je voulais à toute l’équipe pour obtenir ce que je voulais. Ça me rassurait, cela m’enlevait toute une charge lourde. Quand j’étais plus jeune, j’aimais beaucoup être assistante-réalisatrice. J’aimais beaucoup ce don de soi, et j’ai eu la chance d’avoir une fille formidable comme assistante. Et quand je lui ai dit cela, elle s’est mise à pleurer et m’a dit : « Non, non, je ne veux pas en entendre parler. Tu vas le terminer, je suis là, repose-toi sur moi ».

Quelles sont les compétences et les valeurs que vous privilégiez parmi les techniciens ?

Le dévouement au film. Quand on a une équipe dévouée qui croit au film, on est à 50 % sûr de réussir. Bien sûr il y a la chose majeure, les gens sont supposés être tous de vrais professionnels compétents. C’est une donnée de base très importante, on ne choisit pas n’importe qui pour lui demander des choses qu’il est incapable de réussir. Mais les gens donnent différemment. Parce que le réalisateur n’a pas su créer une dynamique positive, il y a des choses qui ont été ratées. Le dévouement est quelque chose d’essentiel après le professionnalisme. Le professionnalisme, je trouve qu’on en parle même plus en Tunisie parce qu’il y a beaucoup de compétences. Le professionnalisme il est là, mais le dévouement c’est autre chose, c’est un peu plus subjectif. Ça dépend, de la composition de l’équipe, du sujet, du rapport avec le réalisateur, du rapport avec la production.

Les travaux de recherche sur le tournage montrent qu’il s’agit d’une organisation très hiérarchisée, ce qui implique des relations de pouvoir, comme les vivez-vous ? Au quotidien êtes-vous confrontée à des comportements qui vous gênent dans les tâches liées à la réalisation d’un film ? Lesquels ?

Oui et non. Hiérarchisé, c’est classique et c’est nécessaire, sinon c’est la pagaille. Et le coup de maître c’est de réussir ça : le respect de la hiérarchie mais une osmose entre les différents intervenants. Quand je dis que je réussis une équipe pour moi c’est ça. En même temps, la hiérarchie dans chaque département et entre les départements jusqu’à remonter au réalisateur, mais aussi réussir cette osmose. Le cinéma ce n’est pas un art de solitaire. C’est un art qui ne peut se pratiquer que dans une communauté qui s’appelle une équipe. Celui qui n’a pas le don de vivre avec les autres et d’en tirer le meilleur parti devrait faire autre chose.

Quand les étudiants viennent vers moi pour me demander des conseils : « Quelle est la spécialité que je devrais faire ? ». Je leur dis : « ça dépend de toi. Si tu aimes les gens, si tu aimes communiquer, si tu aimes parler avec les autres, va vers tel type, l’image, le son, etc. » La déco c’est à mi-chemin, un demi-travail de solitaire. Tu as à faire avec le réalisateur d’un côté et avec ta petite équipe de décor de l’autre, le costume aussi. « Si tu es un solitaire, si les autres t’embêtent, choisis le montage. Si tu aimes communiquer, choisis scripte ». Certaines spécialités s’imposent aux tempéraments. Avant-hier on m’a présenté une fille comme ça. Elle me dit : « je suis assistante caméraman », je réponds : « oui, c’est normal ». Elle dégageait une énergie qui ne pouvait être que par rapport à ce poste. « Ah bon, on n’a jamais travaillé ensemble ». J’ai répondu : Ce n’est pas grave, ça arrivera un jour ». Ce sont des tempéraments. Les ingénieurs du son, par exemple Faouzi Thabet, ils sont très discrets parce qu’ils veulent le silence. Cela devient une nature. Lorsqu’ils veulent intervenir pour donner un conseil ou faire une critique, ils attendent que tout soit calme et disent : « Selma, tu sais tu devrais… ». L’assistant-réalisateur crie toute la journée pour se faire obéir. Je ne sais pas si c’est la poule ou l’œuf qui vient avant. Je ne sais pas si c’est la spécialité qui déforme la personnalité, ou si c’est la personnalité qui impose un choix de métier, mais le tempérament de quelqu’un est très significatif par rapport à la technicité.

Des activités particulières qui permettent de créer cette osmose ?

L’étape de la formation : il est important de faire faire des projets de fin d’études aux étudiants dans les écoles, c’est ça qui commence à former les techniciens par rapport à cette osmose. Ensuite, comme nous avons aussi un petit marché de travail même s’il a beaucoup évolué avec plus de jeunes et de femmes, ça reste assez limité, les gens se connaissent. Quand la ou les deux personnes – généralement le choix de l’équipe se fait entre le réalisateur et le producteur – choisissent, pour un travail donné telle personne, il ne peut choisir que telle autre personne. Untel ne peut pas travailler avec tel autre, alors tu choisis l’un ou tu choisis l’autre. Il y a des choses qui s’imposent par elles-mêmes qui concernent le sujet et les composantes de l’ensemble de l’équipe. C’est très important de faire attention à cela. Il suffit d’en parler un peu. Il y a des gens qui par leurs compétences, leur savoir-faire, leur calme… Moi, j’ai besoin de beaucoup de calme, c’est important. L’élément calme est un élément dont je tiens compte. Les gens nerveux dans un tournage me perturbent, j’essaie de choisir des gens relativement compétents mais qui savent discuter pour construire quelque chose.

On a beau faire des choix, on est parfois obligé de choisir des gens dont la compétence est plus importante que tout, même avec un sale caractère, on les supporte parce que leur apport est très précieux par rapport à un sujet donné. Ça dépend beaucoup du sujet finalement. C’est le scénario qui détermine tout cela.

Par contre, je veux dire quelque chose : Jamais au grand jamais, même si l’élément économique et financier est très important pour nous, je ne renoncerai à un technicien qui me convient de par sa compétence, de par son engagement parce qu’il est trop cher. La compétence et le savoir-faire, ça n’a pas de prix. On ne peut pas sacrifier. Même si nous faisons tous des films « pauvres » entre guillemets, des films sur lesquels on aimerait toujours faire des économies parce que les budgets sont sous-estimés, je ne renoncerai jamais à un technicien compétent. Je dis toujours à mon producteur : « Donne-lui un peu de mon salaire ». Et il me dit : « quel salaire ? ».

Est-ce que c’est la même chose pour les acteurs ?

Les acteurs, c’est vraiment différent. C’est pire ! Dans le sens où il faut le professionnalisme, la compétence. Mais il y a beaucoup plus de critères : il faut qu’ils correspondent physiquement au personnage. Il faut qu’ils soient disposés à porter le personnage. Tu fais lire un scénario et tu discutes avec le comédien pour savoir si vraiment il y a un atome crochu entre lui et ton personnage. Est-ce qu’il le veut ? Il y a beaucoup plus d’éléments, mais c’est beaucoup plus nuancé. C’est plus difficile de choisir un comédien à moins qu’on ait écrit pour lui, alors cela s’impose… Dès qu’on se met à chercheur un comédien pour un rôle donné, et qu’on voit des tas de comédiens, c’est beaucoup plus délicat que l’équipe. En choisissant une équipe, on n’a pas droit à l’erreur mais en choisissant un comédien, c’est encore plus précis.

Comment abordez-vous le montage ?

Le montage maintenant avec toute cette technologie nouvelle, ça a énormément facilité et ça a beaucoup changé le processus. On était obligé d’envoyer notre pellicule à Paris ou au Maroc, et d’attendre, et peut-être qu’il y a des rayures et qu’il faut recommencer. Le montage se fait presque parallèlement au tournage. Il y a un confort terrible maintenant, on peut ne jamais aller dans une salle de montage. Quand on tourne, on demande régulièrement le matin si on peut voir les séquences de la veille prémontées par le monteur ou par l’assistant monteur. Quand je tourne, j’y consacre ma journée de repos et la passe avec le monteur. À partir de la première semaine, je commence à voir le prémontage, parce qu’en voyant le prémontage, cela peut souvent améliorer le tournage lui-même. On peut automatiquement se rendre compte de certaines de nos défaillances et essayer d’améliorer. Il y a des incohérences parfois dans des scénarios, il y a des idées nouvelles qui naissent et qui sont plus enrichissantes pour le film. Ma génération, c’est la génération du négatif film, mais je dois dire qu’avec toute cette technologie, je me sens comme un poisson dans l’eau, et j’en profite au maximum. Comme je fais des films de reconstitution et que la ville de Tunis a beaucoup changé, on m’a dit : « Au lieu de camoufler des choses par le décor, ça prend beaucoup de temps et d’argent. Tourne comme tu veux ». Et le producteur de me dire « après on fera venir un jeune technicien qui va corriger toutes tes fausses notes ». Et je l’ai appelé le sorcier. Chaque fois que je devais tourner quelque chose et que je voyais un panneau ou des graffitis qu’il fallait enlever, des paraboles, ou que je voulais une journée ensoleillée lors d’une journée brumeuse, ou l’inverse, je disais « Ramenez-moi le sorcier (Effets spéciaux et traitement spécial) ». Et je discutais avec lui : « Est-ce que tu es capable de me camoufler tout cela ? ». Et ça a très bien marché surtout pour la dernière scène du film, le retour de Bourguiba où j’ai fait un amalgame entre des images de l’INA, de vrais documents tournés dans les années 50, et des comédiens que j’ai incrustés. On a fait tout un travail de recherche, de camouflage et après de traitement, on a amélioré un tout petit peu l’image documentaire, et on a détouré les comédiens. Et on a obtenu une séquence en noir et blanc qui donne l’impression que nos personnages ont été réellement présents. C’était impossible de recréer le retour de Bourguiba, il aurait fallu une superproduction. Et jamais cela n’aurait eu cette intensité, cette authenticité. J’avais cette séquence, je la traînais pendant des années, je savais que je voulais intégrer mes personnages avec des dialogues dans cette séquence, et ça a marché ! On a vraiment l’impression avec le génie de Kahena Attia, la manière dont elle a introduit les voix et choisi les prises, c’est passé comme une lettre à la poste. Dans mon prochain film, il y a énormément de choses que je vais traiter de la même manière parce que les personnages, les trois dames, elles vont souvent à côté de la fontaine du Bardo pour vivre des choses. Il y a une quantité incroyable de documents qui viennent des chaines de télé, tout a été filmé en long et en large…

Quand vous parlez du sorcier, c’est le monteur ?

C’est le type qui après a fait des effets spéciaux et qui fait un traitement spécial de certaines scènes du film… en particulier de cette séquence El Jaïda. On a fait une séquence devant une très belle maison, très authentique avec des carrosses, et l’immeuble d’en face, c’est un immeuble moderne. Et après je lui ai donné des prototypes d’immeubles qu’il a découpés. Après avoir travaillé avec lui, je savais ce qui était possible et ce qui ne l’était pas. À un moment donné, on a fait une scène de manifestation entre des jeunes Tunisiens et la police française. On était à la fin du tournage, et il n’y avait pas beaucoup de monde. Je pensais que le sorcier pourrait en rajouter, mais dès que les personnages sont en mouvement, ce n’est pas possible. Il n’a pas pu le faire.

Le monteur est un autre regard. Personnellement, je ne suis pas monteuse, mais j’ai toujours été contre le fait que certains de mes amis et collègues qui sont à la fois monteur et réalisateur, montent leur propre film. J’attends beaucoup d’un monteur, j’attends une nouvelle vision des choses dans les détails. Ça ne veut pas dire qu’un monteur va se mettre à chambarder tout le film. Il y a parfois des grincements de dents entre nous, car le réalisateur porte son film comme il porte un enfant, et il n’aime pas que quelqu’un d’autre s’en occupe. Mais le véritable travail intelligent, c’est une discussion autour de ce qui a été fait pendant le tournage et de ce qui peut être fait pour améliorer, pour faire évoluer l’écriture même. Ça apporte un plus au film. Un tournage, on ne réussit jamais à 100 % ce qu’on voulait tourner. Parfois le monteur veut outrepasser son travail de monteur, devenir un deuxième créateur, ça crée un conflit d’intérêt mais c’est toujours bon et dans l’intérêt du film. Même quand c’est un peu conflictuel, on s’arrête pour réfléchir. Quand j’ai des problèmes avec le monteur, quand je rentre le soir chez moi, je me dis : « Et après tout, pourquoi elle a dit ça ? ». En plus, avec les nouvelles technologies qui ne coûtent rien, on peut monter des versions différentes. Et après, la bonne séquence s’impose. Ça peut aboutir à une deuxième écriture par rapport à certaines séquences sur les tournages.

Avez-vous des regrets en lien à la réalisation de certains films ? Lesquels ?

Toujours des regrets sur les montages financiers, la postproduction, la distribution. Jaida n’est pas une coproduction, c’est un film tuniso-tunisien, ça fait des années qu’un film tunisien n’a pas carburé comme celui-là, mais je ne suis pas arrivée à le placer ailleurs. Il a eu beaucoup de succès par rapport à un public restreint, mais ça s’arrête là.

[1] Il s’agit du festival annuel de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, le FIFAK (Festival international du film amateur de Kélibia) qui a lieu chaque année dans un petit port touristique du Cap Bon.

[2] Dans la Tunisie postrévolutionnaire, l’Assemblée nationale constituante a été élue le 23 octobre 2011 avec l’objectif de rédiger la constitution qui sera promulguée le 26 janvier 2014.

[3] Le Cuirassé Abdelkarim https://www.dailymotion.com/video/x1hw7n

[4] Fatma 75 est aujourd’hui distribué par Africa in Motion https://www.africa-in-motion.org.uk/africas-lost-classics/films/event/311