Après Idrissa Ouedraogo en février 2018, le Burkina Faso perd à nouveau un de ces réalisateurs de combat de la génération née dans les années 50 et dont les longs métrages donnent un nouveau souffle à partir des années 80 par une approche romanesque. Pour S. Pierre Yameogo, décédé le 1er avril 2019 à Ouagadougou après une longue maladie, un cinéma favorisant le changement social passait par un regard sur soi sans concession : se regarder en face pour changer les mentalités, avec l’humour nécessaire pour échapper au pathos.

La tradition d’hospitalité exige qu’un étranger arrivant à l’heure du repas est invité à le partager. On prévient la famille qu’un Peul arrive et elle cache en vitesse le repas qu’elle s’apprêtait à prendre. Rusé, le Peul revient un peu plus tard, quand le repas a été ressorti. C’est le type d’humour que Saint Pierre Yameogo développait dans ses films et ainsi que commence Dunia (1987), moyen métrage de 52 minutes qui le fera connaître. Chacun s’y reconnaît. Ce n’est pas de l’autre que l’on rit mais de soi-même et de ses propres comportements, en une autodérision rappelant cet humour de la modernité que définissait Baudelaire : « la faculté de se dédoubler rapidement et d’assister comme spectateur désintéressé aux phénomènes de son moi. »

Dunia c’est le regard curieux de Nongma, une petite fille de dix ans qui, à l’appel de sa grand-mère esseulée, part la rejoindre dans un village voisin mais qui, pour être scolarisée, partira à la ville. Le monde des femmes burkinabé apparaît : les problèmes des épouses stériles, les grands-mères isolées après le départ de leurs enfants, les femmes mal mariées ou les jeunes qui ne connaissent pas les contraceptifs… Au rythme des saisons, les journées de labeur et la condition féminine.

Dunia c’est le regard curieux de Nongma, une petite fille de dix ans qui, à l’appel de sa grand-mère esseulée, part la rejoindre dans un village voisin mais qui, pour être scolarisée, partira à la ville. Le monde des femmes burkinabé apparaît : les problèmes des épouses stériles, les grands-mères isolées après le départ de leurs enfants, les femmes mal mariées ou les jeunes qui ne connaissent pas les contraceptifs… Au rythme des saisons, les journées de labeur et la condition féminine.

Le regard de Nongma/Yameogo est perçant : au champ à la pause de midi, le groupe des hommes et le groupe des femmes mangent séparément sous le même arbre, les hommes en premier plan et les femmes en arrière-plan. Cette échelle sociale dans l’image dépasse la sociologie : elle marque le poids d’une tradition qu’il s’agit de remettre en cause.

Le regard de Nongma/Yameogo est perçant : au champ à la pause de midi, le groupe des hommes et le groupe des femmes mangent séparément sous le même arbre, les hommes en premier plan et les femmes en arrière-plan. Cette échelle sociale dans l’image dépasse la sociologie : elle marque le poids d’une tradition qu’il s’agit de remettre en cause.

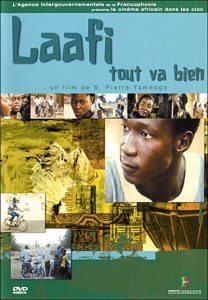

Dans Laafi (Tout va bien, 1990), une secrétaire répond au téléphone aux avances de son ami qui veut l’emmener au cinéma :

Dans Laafi (Tout va bien, 1990), une secrétaire répond au téléphone aux avances de son ami qui veut l’emmener au cinéma :

« Je n’aime pas le cinéma et en plus, c’est un film africain.

– On n’en voit pas tous les jours, des films africains !

– Je n’aime que les films hindous : ça danse et en plus, il y a de belles chansons. Les films africains sont des navets. Ils parlent toujours de misère. Je n’aime pas ! »

Le projet de Pierre Yameogo était de « parler de la réalité et de divertir à la fois » : « il faut savoir mélanger, doser. L’information, c’est pas toujours gai à recevoir ! », disait-il. « Mais on n’a pas peur de montrer des problèmes, même si ce n’est pas une bonne image de l’Afrique ». [1] La comédie était ainsi pour lui l’occasion de « parler des problèmes qui existent », de « traiter de réalités sociales ponctuelles pour faire bouger les choses », sachant que « ce qui fait rire un Africain ne fait pas forcément rire un Européen ou un Chinois. Quand un film montre une famille aisée bien grasse de bien manger, les Africains rigolent alors que les Occidentaux en sont plutôt attristés ! ». [2]

Dans Laafi, un bachelier brillant voudrait faire les études de médecine qui lui permettraient de servir son pays, mais il se heurte à la machine bureaucratique qui privilégie les pistonnés pour l’attribution des bourses. On suit sa course folle dans les ministères, sa recherche de recommandations et sa lutte contre les pesanteurs de l’administration. Une dérogation ministérielle le fera accéder à ce qu’il voulait mais faire médecine en France ne sera pas non plus une sinécure…

Dans Laafi, un bachelier brillant voudrait faire les études de médecine qui lui permettraient de servir son pays, mais il se heurte à la machine bureaucratique qui privilégie les pistonnés pour l’attribution des bourses. On suit sa course folle dans les ministères, sa recherche de recommandations et sa lutte contre les pesanteurs de l’administration. Une dérogation ministérielle le fera accéder à ce qu’il voulait mais faire médecine en France ne sera pas non plus une sinécure…

Laafi dénonce les magouilles des privilégiés et la fuite des cerveaux. Il confirme le programme de Pierre Yameogo : faire bouger la réalité sociale plutôt que répondre à la demande occidentale d’images décoratives. Cela n’avait pas empêché la commission du Fonds Sud d’en refuser le scénario. Nous sommes encore à une époque (est-elle complètement révolue ?) où les réalisateurs doivent se battre pour imposer leur vision : « Certains producteurs que j’avais approchés après la sélection de Laafi à Cannes, disait Pierre Yameogo, m’ont envoyé voir Black micmac pour me montrer la comédie que je devrais réaliser ! » [3] Cela et le problème des charlatans qui sévissent dans la profession l’ont poussé, comme Idrissa Ouedraogo, à produire solidairement les films d’autres cinéastes comme Dani Kouyaté pour Keïta, l’héritage du griot.

Il lui faut vivre à Paris où il a son petit bureau de production : « Je suis à Paris mais en pensée, je suis là-bas. Le ministère de la Coopération pour le financement, c’est ici ; là-bas, je ne peux rien faire ! J’ai choisi un métier qui n’existe pas ! Alors je suis moitié ici, moitié là-bas. » Il y voit cependant une chance : « on a une meilleure vision de notre société que ceux qui y vivent car avec le recul, on voit mieux certaines choses qui sont très sensibles. Ce qui est là-bas est banal : c’est un avantage de le voir avec des yeux neufs ! ». [4]

Il fera Wendemi (L’Enfant du bon Dieu, 1992), qui dénonce la complaisance face à la prostitution en retraçant le parcours d’un jeune en quête d’identité. Wendemi (« Dieu seul sait » en mooré) est un bébé abandonné, dont le père est un curé africain et dont la mère, ne pouvant révéler la vérité à sa famille, n’aura d’autre solution que de se séparer de lui, puis de s’enfuir. Devenu adulte, rejeté car sans nom, Wendemi erre à la recherche de sa mère, jusqu’à retrouver à Ouagadougou l’ami de son village, « Berger », qui s’appelle dorénavant « Fils de l’homme ». Il découvre en lui un maquereau rabatteur de filles mineures pour les nantis… Le film se déroule dès lors dans l’univers cruel de la grande ville où règnent la combine et l’arrivisme, la prostitution et la perte des liens communautaires.

Il fera Wendemi (L’Enfant du bon Dieu, 1992), qui dénonce la complaisance face à la prostitution en retraçant le parcours d’un jeune en quête d’identité. Wendemi (« Dieu seul sait » en mooré) est un bébé abandonné, dont le père est un curé africain et dont la mère, ne pouvant révéler la vérité à sa famille, n’aura d’autre solution que de se séparer de lui, puis de s’enfuir. Devenu adulte, rejeté car sans nom, Wendemi erre à la recherche de sa mère, jusqu’à retrouver à Ouagadougou l’ami de son village, « Berger », qui s’appelle dorénavant « Fils de l’homme ». Il découvre en lui un maquereau rabatteur de filles mineures pour les nantis… Le film se déroule dès lors dans l’univers cruel de la grande ville où règnent la combine et l’arrivisme, la prostitution et la perte des liens communautaires.

« Fils de l’homme » : une appellation qui collera à la peau du comédien Abdoulaye Komboudri (qui incarnait « l’homme du peuple » dans Laafi), tant son personnage a marqué. Les films de Pierre Yameogo auront été pour lui un extraordinaire tremplin.