La 2ème édition des Journées cinématographiques de Kairouan s’est déroulée du 20 au 23 novembre 2019.

Kairouan ville magnifique avec ses mosquées, ses minarets, ses coupoles et ses ruelles blanches baignées d’un soleil de mi-novembre dans l’enceinte de la Médina. La beauté des lieux a fait de la ville un décor prisé de films, depuis Le fou de Kairouan (1937) de Jean-André Kreuzy jusqu’à Hedi, un vent de liberté (2015) de Mohamed Ben Attia en passant par Seuils interdits (1971) de Ridha Behi film transgressif centré sur la misère des jeunes gens tentant de grappiller les miettes d’un tourisme européen colonisateur, film censuré à l’époque. Kairouan ou l’héritage également très riche de la cinéphilie! Un club de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs fondé en 1965 par Ahmed Khechine qui a réalisé en 1967 La poupée, Faucon d’or du FIFAK, la plus haute distinction au Festival international du film amateur de Kelibia (FIFAK), a vu naître les premiers essais filmiques d’Ibrahim Letaïef, un enfant du pays dont les comédies qui sont un hommage au cinéma italien, Cinecitta (2010), Affreux, cupides et stupides (2013), et Porto Farina (2019) sont très populaires.

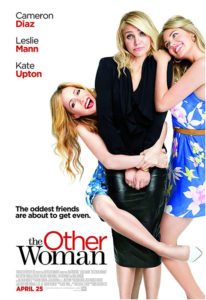

Kairouan réputée pour son conservatisme se distingue aussi par le fait d’être une ville sans plus aucun cinéma tandis qu’une jeunesse masculine désœuvrée hante les cafés et que le taux de chômage est très élevé. Un ciné-club avait été créé par une enseignante de français dans un lycée, un collègue imam se charge de dénoncer le projet et dénigrer son organisatrice à coup de messages sur les réseaux sociaux, l’affiche de The Other Woman (Nick Cassavetes, 2014) postée dans l’enceinte du lycée montrant deux jeunes filles en mini-jupe attestant selon lui du danger que représente l’exposition des lycéens et lycéennes aux films. Prétexte à un rapport de force qui oppose deux conceptions du monde, le ciné-club vaincu disparaitra pour laisser place aux Journées cinématographiques de Kairouan structurées autour d’une compétition consacrée aux courts-métrages, un format prisé et riche en Tunisie, et dont la première édition aura lieu en novembre 2018. Saoussan Jaadi, directrice du festival, enseignante de français dans un lycée, et Tarek Chortani, Directeur de l’association Kairouan cinéma et audiovisuel, l’organisent conjointement. Ce festival qui repose sur l’investissement énorme des organisateurs et quelques sponsors, une promesse du CNCI restée en suspens du fait du limogeage abrupt de sa Directrice par le ministre de la Culture, le soutien du Mouvement des femmes démocrates, de l’Instance de lutte contre la corruption, et de quelques associations conscientes de l’impérieux besoin d’activités dans une ville à deux heures de Tunis mais si éloignée de l’offre culturelle. Organiser un festival dans ce contexte est donc bien une gageure!

Kairouan réputée pour son conservatisme se distingue aussi par le fait d’être une ville sans plus aucun cinéma tandis qu’une jeunesse masculine désœuvrée hante les cafés et que le taux de chômage est très élevé. Un ciné-club avait été créé par une enseignante de français dans un lycée, un collègue imam se charge de dénoncer le projet et dénigrer son organisatrice à coup de messages sur les réseaux sociaux, l’affiche de The Other Woman (Nick Cassavetes, 2014) postée dans l’enceinte du lycée montrant deux jeunes filles en mini-jupe attestant selon lui du danger que représente l’exposition des lycéens et lycéennes aux films. Prétexte à un rapport de force qui oppose deux conceptions du monde, le ciné-club vaincu disparaitra pour laisser place aux Journées cinématographiques de Kairouan structurées autour d’une compétition consacrée aux courts-métrages, un format prisé et riche en Tunisie, et dont la première édition aura lieu en novembre 2018. Saoussan Jaadi, directrice du festival, enseignante de français dans un lycée, et Tarek Chortani, Directeur de l’association Kairouan cinéma et audiovisuel, l’organisent conjointement. Ce festival qui repose sur l’investissement énorme des organisateurs et quelques sponsors, une promesse du CNCI restée en suspens du fait du limogeage abrupt de sa Directrice par le ministre de la Culture, le soutien du Mouvement des femmes démocrates, de l’Instance de lutte contre la corruption, et de quelques associations conscientes de l’impérieux besoin d’activités dans une ville à deux heures de Tunis mais si éloignée de l’offre culturelle. Organiser un festival dans ce contexte est donc bien une gageure!

La cérémonie d’ouverture donne le la! « A-t-on le droit de rêver à Kairouan? » d’avoir un cinéma dans la ville? demande Saoussan Jaadi. Oui, bien sûr, répond le représentant de la ville qui monte à la tribune peu après. En attendant que le monde politique kairouanais tienne parole, le festival s’installe dans le complexe culturel tout près de la médina, une grande salle de spectacles un peu rétro avec ses rangées de fauteuils grinçants recouvert d’un velours bordeaux un peu passé, et dotée d’un appareil de projection. L’enjeu d’une telle manifestation à est donc triple, 1) amener ou ramener pour les plus anciens des publics vers la projection de films en salles, 2) faire que la création, la réalisation de films, entre dans le domaine des possibles pour cette jeunesse, 3) créer un espace de dialogue qui permette la réflexion critique, un espace pour penser ensemble le monde à partir de la discussion des films. Les journées de festival étaient rythmées quotidiennement par les ateliers scénario, nouvelles technologies de l’image et montage destinés aux jeunes le matin, la projection de quatre courts-métrages en compétition à 17h30, suivie de celle d’un long-métrage tunisien hors-compétition. Chaque séance étant clôturée par un débat sur les courts-métrages projetés auparavant.

Le public plus officiel de la cérémonie d’ouverture a été vite rattrapé par des jeunes venus nombreux le premier soir pour voir Ibrahim Letaïef, invité d’honneur à qui on remettra un prix pour son œuvre, tandis que d’autres publics plus jeunes à certains moments, et plus féminins, des collégiennes qui venaient pour la première fois, se sont aventurés dans la salle les soirées suivantes. Le public adolescent très mobile va et vient, entre et sort, bavarde aussi parfois au téléphone ou entre amis mais s’assagit ou disparait pour le long-métrage. Des adultes aussi, beaucoup de femmes, viennent profiter de cette manifestation pour voir les longs-métrages tunisiens qui remplissent la quinzaine de salles de la capitale sans pratiquement jamais arriver jusqu’à elles, d’abord Tunis by Night (Elyes Baccar, 2017) et puis le très populaire Fleur d’Alep (2016) de Ridha Behi, Et le dernier soir beaucoup de femmes sont également venues assister à la remise des prix et voir Porto Farina, une comédie avec de beaux portraits de femmes déterminées chacune à ne pas s’en laisser compter.

Les Corbeaux

Les Journées cinématographiques de Kairouan se caractérisent donc par la valorisation d’un format, le court-métrage, avec douze films en compétition, un format particulièrement adapté à ce type de manifestation destinée à attirer de nouveaux publics vers la salle. Le court-métrage est un lieu de recherche et d’expérimentation pour de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui peuvent également donner le goût de la création à d’autres jeunes tout en invitant à la réflexion critique. Et c’est bien évidemment l’intention des organisateurs.

Les Corbeaux

Les Corbeaux

L’expérience collective et publique du film se heurte aux habitudes qu’engendre l’accès facile et immédiat à une offre de fictions pléthorique à la télévision ou en streaming et à la segmentation croissante des publics qui en est issue. L’époque du film grand public du samedi soir est bien révolue. Et donc comment attirer une diversité de spectateurs et de spectatrices de tous âges autour d’une même projection alors qu’une frange conservatrice va se lever et sortir en signe de protestation à la première étreinte, qu’un public lycéen ou étudiant n’a jamais eu l’opportunité de penser la forme d’un film, l’enjeu du plan fixe, du plan séquence ou de la profondeur de champ ni n’a jamais fait l’expérience du débat sur un film, tandis qu’un public plus éduqué valorise les formes filmiques issues des Nouvelles vagues et le cinéma politique et militant des nouvelles indépendances.

La Chambre

Les courts métrages proposés étaient eux-mêmes traversés par cette opposition avec d’un côté ceux qui étaient issus de cette cinéphilie des « origines » dans laquelle une génération plus âgée pouvait se retrouver. Les Corbeaux de Madane El Ghazouani, Manuscrit d’argent de cette édition, très beau film en noir et blanc, raconte dans une succession de plans fixes l’histoire d’un couple d’âge mûr. Lui en fauteuil roulant, elle qui s’active sans cesse autour de lui pour que les deux survivent, y compris en mendiant. Quand tout à coup le bruit de cette activité cesse, tout ce qui constituait une vie s’en trouve radicalement affecté. D’une remarquable économie, avec une composition de l’image très travaillée, ce film construit le récit par la succession des plans sans jamais recourir aux dialogues ni à la psychologie. Il crée la relation du couple dans l’équilibre de ces mêmes plans et la vie dans la répétition au quotidien avant que tout ne s’enraye. Ce faisant, il amène à une réflexion teintée d’ironie sur le couple et les rapports homme-femme dans une société inégalitaire. La Chambre de Latifa Said, prix du Jury de cette édition des JCK, construit dans une esthétique sobre avec une attention à la couleur, un espace clos et intime, celui d’une rencontre qui n’a jamais eu lieu, une histoire dans l’histoire des migrations, celle d’une jeune femme qui doit vider la chambre du foyer qu’a occupée jusqu’à sa mort le père qu’elle n’a pas connu.

Trace ta route

À l’inverse, d’autres films sont plus en phase avec les préoccupations d’une nouvelle génération, à tout le moins en France. Trace ta route, Manuscrit d’or et Grand prix de cette édition, un film dont la puissance est liée à la capacité qu’il a de reprendre les éléments du film de banlieue, pour mieux en retourner les enjeux. Deux jeunes qui s’habillent chic pour une soirée en boite sont refoulés à l’entrée… un incident qui marque le début d’une profonde rupture amicale et sociale. Filmé en plans serrés qui captent une colère sourdre pour l’un, et le désir de ne pas se laisser gagner par celle-ci pour l’autre, le film expose dans cette tension à la fois la détermination sociale et ce qu’il en coûte au protagoniste de s’en affranchir. D’où un final d’une grande force lié paradoxalement à la surprise qu’il crée dans le choix d’éviter le paroxysme d’une confrontation. De la même façon, Thierry Préval raconte avec une certaine tendresse dans Pas si loin l’histoire d’une famille qui va passer ses vacances à cinq stations de RER de sa cité, au grand dam de l’aîné qui en refuse l’idée, même si de l’autre côté du périph une autre vie devient possible. Ce film fait le pari impossible de dresser le portrait d’une famille ordinaire avec ses difficultés qui fait tout pour mieux vivre ensemble, l’adolescent étant pris entre désir d’émancipation personnelle et attachement à cette unité. L’optimisme des deux films tient à ce qu’ils font du passage d’un monde à l’autre un possible sans minorer les défis que représentent les préjugés, la très forte pression sociale ou le harcèlement policier. Avec Cristallo, une métaphore sur la fragilité du cristal, Manuela Tempesta aborde la question de la violence dans le couple, la tension qui monte, l’impact délétère de cette violence psychologique, physique et sexuelle sur la psyché des femmes. La fiction explore une blessure que le temps ne peut cicatriser à travers une image vacillante et hachée qui traduit la profondeur du traumatisme dans sa répétition. Le film obtiendra le prix du public.

Pas si loin

Nous noterons aussi à travers quelques portraits touchants même s’ils ne sont pas toujours aboutis, l’attirance de ces nouveaux réalisateurs pour des marginaux, poètes fantasques en décrochage avec la réalité, et paradoxalement vieillissants. Javier Robles qui a obtenu le Manuscrit de bronze pour Manuel, raconte à la première personne la démence sénile au quotidien dans un jeu de miroir et de double qui révèle au fil des plans une grande tendresse pour son protagoniste en même temps qu’il situe celui-ci par la couleur dans l’environnement fané de l’institution bienveillante. De la même façon et avec très peu de moyens, Wajdi Jhimi dans La première à gauche met au centre de ses plans un protagoniste à la barbe blanche qui ère dans la ville, tâchant de se remémorer le chemin qui le mènera on ne sait plus très bien où, une belle idée qui aurait gagné à être plus resserrée dans son propos avec une attention plus soutenue à la composition de l’image, au cadrage pour permettre à un public d’adhérer. Avec une recherche du rapport entre narration et plan, Le philosophe de Fdil Abdellatif, revendique un récit à la première personne qui ébauche en une ou deux phrases une myriade de personnages souvent drôles et inattendus, le douanier et ses enfants à la pêche à la ligne en particulier, mais le film perd aussi son spectateur faute d’avoir doté son protagoniste d’une vraie personnalité dans toute sa faiblesse, avant de se diluer dans les méandres d’une chute ancrée dans une profonde misogynie.

La première à gauche

Entre les deux, certains courts-métrages n’avaient pas vraiment leur place, L’Oiseau bleu de Rafik Omran et Suba Sivakumaran dont le générique en dit long sur un produit financé à prix d’or par la Tunisia Factory pour parvenir à un film techniquement abouti mais également sans âme, avec une galerie de personnages issus d’une Tunisie intellectuelle et bohème révolue qui écoute de la musique, fume et boit dans une taverne tout en partageant ses peines jusqu’à l’aube. À quels publics tunisiens post-révolution cette fable surannée pourrait-elle bien s’adresser?

Kayen Wella Ma Keyen

Par contre, Abdallah Kada dans Kayen Wella Ma Kayen (Ça existe ou ça n’existe pas) nous éloigne des poncifs du cinéma algérien, comme l’avait fait avant lui Synapse de Nourredine Zerrouki, que nous avions eu la chance de voir en juin 2019 au Festival maghrébin du film d’Oujda. Le récit est construit autour d’un protagoniste en fauteuil roulant, un adolescent affublé d’un bonnet, le visage sans expression mais l’œil vif dans sa fragilité. Constamment distancée et donc laissée pour compte parce qu’ignorée et invisible dans un environnement indifférent à ses limites, cette figure interroge de manière intéressante l’impossibilité et le rapport du groupe à l’autre. Cette expérience porte en elle les germes d’une réflexion en cinéma mais peine à toucher le spectateur, sans doute parce qu’elle se construit à partir d’objets assez abstraits, autant d’éléments symboliques trop improbables, la bonbonne de gaz par exemple. Dans un pays sans école de cinéma, dans lequel la créativité des jeunes générations est étouffée par une industrie qui pompe les ressources pour financer à coup de millions des biopics sur les héros de la révolution, on ne peut que soutenir ces essais qui ne peuvent s’élaborer que dans une circulation internationale qui donne de la visibilité aux films et qui nourrissent artistiquement leurs auteurs, tout en incitant ces réalisateurs à réfléchir à l’enjeu du récit et du personnage aujourd’hui au cinéma quand les filiations sont si discontinues.

Et si les Journées cinématographiques de Kairouan veulent faire de ce rendez-vous annuel le germe d’une plateforme d’éducation collective par le débat, on pourrait imaginer chaque soir la projection d’un court-métrage ou deux peut-être hors compétition en tout début de soirée, suivie immédiatement d’une discussion, avec l’une des soirées réservée à un film plus particulièrement à des publics locaux adolescents sur une thématique qui leur parle. Le festival pourrait peut-être ainsi initier un débat qui mobilise la communauté tout en la fidélisant et qui puisse attirer les jeunes tout en rassurant les parents. Nous n’en voulons pour preuve que la discussion nourrie à l’Institut supérieur d’informatique et de gestion, qui a suivi l’après-midi de projections des films primés dans le cadre d’un festival contre la corruption, en particulier la discussion créée autour du court-métrage, Le petit Papa de Morthadha Ghannouchi.

Ces journées furent aussi le lieu d’une rencontre assez intime avec quelques jeunes réalisateurs et réalisatrices tous et toutes soucieux de vivre le cinéma dans l’échange et le dialogue. À Wajdi Jhimi, Abdallah Kada, Thierry Préval, Romuald Rodriguez, Latifa Saïd, et Manuela Tempesta, on ne peut que souhaiter les moyens de poursuivre leur rêve en cinéma. Pour cela, il est important de poursuivre la réflexion sur les enjeux du cinéma à l’ère de la surabondance audiovisuelle, c’est-à-dire les termes dans lesquels la forme filmique peut aujourd’hui rendre compte autrement, ouvrir un autre espace pour voir et entendre les froissements, les tensions et les explosions du monde en Tunisie ou ailleurs.

Trackbacks/Pingbacks