Ce texte propose une étude du cinéma de Jean Odoutan. Celui-ci prend en considération à la fois des éléments du style, le contexte socioculturel de production et leurs interrelations.

Introduction : les cadres de référence et la difficulté des définitions

Cette approche analytique mixte, à la fois interne (Jullier 2009) et externe (Burch et Sellier 1996), nous paraît la plus opportune afin éviter deux dangers : d’une part, le risque du formalisme structuraliste lequel, ne tenant en compte que l’analyse textuelle, peut négliger d’importants éléments du cadre culturel et sociohistorique. D’autre part, une analyse purement externe, qui oubliant la forme, tomberait dans une approche purement thématique. Nous voulons ainsi saisir l’esprit des films, au sens de Branigan (1984). L’esprit (mind) définit l’angle à travers lequel nous regardons l’histoire narrée, une sorte d’articulation entre le récit et l’univers fictionnel. Nous portons notre attention sur les points de vue des divers personnages, lesquels offrent une multitude de perspectives. Nous voulons saisir le style des films, ainsi que la position du cinéaste dans le contexte où il se trouve.

On peut constater un déficit de vocabulaire et de cadres de référence théoriques pour définir l’œuvre des cinéastes, tel Jean Odoutan, Béninois qui vit en France et qui navigue constamment entre divers espaces et contextes culturels ; lesquels nourrissent son univers. S’agissant d’un artiste africain, bien qu’opérant en dehors du continent, un élément de complexité s’ajoute. D’abord des « horizons d’attentes » (Jauss 1990, 49) particuliers prennent forme chez les spectateurs qui ont tendance à voir ces films de manière différente que ceux du répertoire national. Les longs métrages en question deviennent des « films africains » et non plus tout simplement des films. David Murphy et Patrick Williams décrivent cette situation comme « une forme d’exceptionnalisme, qui voit et classifie le cinéma africain en des termes très différents de ceux que nous retrouvons dans les études cinématographiques en général » (2007, 19). Dans ces cas, les attentes des publics sont façonnées par deux tendances : d’un côté, une « exigence d’exotisme », de l’autre, une « exigence de réalité » (Barlet 2001). De ce fait, s’engendrent aussi des « attentes génériques » (Moine 2002, 85) précises, portant sur le folklore ou l’enfermement dans un sort de cinéma de l’altérité. Les adjectifs qui sont souvent utilisés pour définir les productions culturelles des diasporas peuvent illustrer en partie l’œuvre d’Odoutan, mais ne la décrivent pas pleinement. Ce qui est le cas des œuvres d’Odoutan. A la suite de Higbbe et Lim (2010, 11) nous pouvons citer, parmi les termes le plus répandus, accentué – Hamid Naficy englobe dans cette définition les cinémas de l’exil, de la diaspora, postcoloniaux et ethniques (2001, 21) – interstitiel, interculturel (Marks 2000), auxquels nous pouvons ajouter migrant, de l’exil, afro descendant, noir, franco-africain, de la double vague (Diao 2017), transnational, ou encore mineur au sens de Deleuze et Guattari (1975). En même temps, de négliger les spécificités du positionnement du réalisateur, auquel contribuent aussi son « africanité » et ses appartenances plurielles, voudrait dire élider une partie importante de son œuvre. Car, comme le dit Stuart Hall, chaque auteur écrit, parle (et filme) « à partir d’une place et d’un temps spécifique, à partir d’une histoire et une culture spécifique. Ce que nous disons est toujours ‘contextualisé’, situé (positioned) » (1990, 222). C’est justement le positionnement de Jean Odoutan qui lui offre un angle de vue particulier. La spécificité de son regard se construit continuellement, forgée par le parcours personnel et l’histoire collective, ainsi que par le fait d’être « devenu » noir, une fois arrivé en France.

Nous veillerons donc à ne pas tomber dans le piège essentialiste, ni dans celui généraliste, en essayant de mettre en évidence les particularités des comédies d’Odoutan, qui ne s’inscrivent pas complètement dans les cinémas des diasporas d’Afrique, ni complètement dans le cinéma français.

Un parcours singulier

C’est en effet la trajectoire singulière et riche de Jean Odoutan qui façonne son cinéma. Il est parti très jeune du Bénin pour la France, où il a rapidement dû apprendre à gérer sa vie. Il est venu rejoindre un frère qui habitait dans un foyer Sonacotra en région parisienne, dans un espace qu’il serait euphémique de qualifier de réduit. « Quand on est dans nos pays d’Afrique, on pense qu’ici [en France] c’est l’Eldorado, on ne sait pas que c’est une espèce de poulailler…» ironise Odoutan (Ricci 2013). Son parcours d’adolescent noir en France a été assez tortueux : il a vécu dans la rue, il est passé par la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), puis par une famille d’accueil française, avant d’arriver à la résidence universitaire de Nanterre, où il a fait des études de sociologie. C’est effectivement aussi le regard du sociologue que nous retrouvons dans ses films. Odoutan a ensuite mené des boulots de diverses natures, parmi lesquels : manutentionnaire, professeur de langues, animateur dans les centres de loisirs, éducateur de quartier. Il a su englober les diverses cultures auxquelles il appartient pour enrichir sa vision du monde, sans devenir un essentialiste des racines (risque que Hamid Naficy évoque à propos des citoyens « à trait d’union », par exemple béninois-français (2001, 16).

Entretemps, jeune, il avait commencé à composer de la musique et à écrire des chansons, des morceaux allègres racontant les aléas de la vie, avec ironie et humour – comme par exemple Kyfun supermarché (1985)[1]. Il produisait lui-même ses disques comme il le fera plus tard pour ses films. Il se tourne ensuite vers la réalisation, avec une série de vidéoclips et de courts-métrages. Les titres sont emblématiques de son univers atypique, à la fois fantasque et réel : par exemple Palabres d’antilopes incommensurables et de zébus Katangais au pied du HLM (court métrage, super 16, 1993), Méli-Mélo au squatt-place (clip, super 16, 1993), Tanti Cotonou – Mama Benz (clip, super 16, 1993), Le Nègre distingué (court métrage, Betacam, 1994). A travers le mode de l’humour, ces vidéos abordent tous des thèmes identitaires.

Odoutan est arrivé au cinéma « par hasard ». Il revient sur ses débuts avec l’auto-ironie qui lui est propre :

C’était dans les années 80. J’ai rencontré l’équipe qui tournait Marche à l’ombre [Michel Blanc, 1984]. Ils cherchaient un comédien un peu loubard, un peu comme moi à l’époque, qui portais un blouson noir et des anneaux à l’oreille. Avec mon look ‘bizarroïde’, je correspondais à leur profil. Le directeur du casting m’avait trouvé aux Halles. J’ai fini par être figurant dans ce film ; c’était l’année de mon Bac (Ricci 2016).

Il a poursuivi la figuration, puis joué de petits rôles dans des longs métrages, tels Le Banquet (Marco Ferreri, 1986) ; La Bohême (Luigi Comencini, 1988) ; Black Micmac 2 (Marco Pauly, 1988) ; L627 (Bernard Tavernier, 1992) ; La Vie ne fait pas de cadeau (Frederic Shœndorffer, 1993) ; Diên Biên Phu (Pierre Shœndorffer, 1992).

Cinéphile, lecteur avide des théories du cinéma, passionné de Charlie Chaplin, Jacques Tati, Alfred Hitchcock, autant que d’Otto Preminger, c’est pendant le tournage de Diên Biên Phu au Vietnam, où il était comédien et assistant bénévole de Pierre Shœndorffer, qu’il se frotte à la réalisation. De retour en France, il décide alors de s’y consacrer, après avoir constaté qu’il y avait très peu de rôles pour les acteurs noirs dans les films français et qui plus est, des personnages stéréotypés.[2] Ne se reconnaissant pas dans les histoires qu’il voyait représentées au cinéma, Odoutan s’est lancé le défi d’écrire ses propres scénarios et de réaliser ses films. « J’étais en colère parce que souvent je m’étais retrouvé à jouer des rôles de ‘négro’, j’avais envie de raconter d’autres histoires et de les raconter à ma façon ».[3]

Poussé par le besoin d’exprimer son point de vue et sans vraiment connaître le fonctionnement des institutions du milieu du cinéma, il s’est jeté à bras le corps dans ce monde qu’il juge féroce. La richesse de ses expériences de vie lui confère une rare capacité à rebondir face aux difficultés et nourrit son univers intérieur et filmique. Il arrive ainsi à réaliser quatre longs métrages en cinq ans, de 1999 à 2004[4] – le premier, Barbecue Pejo, tourné au Bénin, les autres en France – Barbecue-Pejo, Djib, Mama Aloko (2002), La Valse des gros derrières (2004).[5] Pim-Pim Tché, tourné en 2008 en 35mm est sorti en salles en France en 2016.

Le mode de production Odoutan : l’énergie en acte.

Pour que ses œuvres voient le jour, Odoutan s’est vu obligé de revêtir plusieurs casquettes. Il devient producteur et distributeur de ses propres films, dans lesquels il est aussi comédien.[6] Homme-orchestre, son nom figure à plusieurs endroits au générique de ses films, nous le retrouvons par exemple comme scénariste, chef costumier, décorateur. Il signe les bandes de son. Il explique : « J’ai compris que je ne devais plus attendre rien, ni personne, sinon je ne ferai jamais de films ! » (Mensah 2000). Il ne faut pas non plus s’étonner de le voir recouvrir les murs de Paris d’affiches ou distribuer des plaquettes de ses propres films (Barlet 2002).

Les tournages d’Odoutan sont animés par la même vitalité que l’on découvre à l’écran. Il peut réaliser des longs métrages avec « une économie de court-métrage et une mentalité de guérillero », comme le dit J.M. dans Le Monde (2000). D’autres qualifient ce réalisateur inlassable de « boulimique du travail » (Mensah 2000), d’« endurant » (Guichard 2004), de « véritable taureau de corrida » (Barlet 2005). Selon Louis Guichard, il est « … une exception économique à lui tout seul » (2002b). Malgré son attention au moindre détail dans la mise en scène, il sait que ses films, tournés avec des « budgets homéopathiques » (Barlet 2012, 356) sont parfois « mal fagotés » (Barlet 2002, 46) cependant, conscient de leur importance, il ne renonce pas à les réaliser et puis à les distribuer. Et si d’autres cinéastes diasporiques visent plutôt les grands festivals internationaux, le cinéma d’Odoutan s’adresse au grand public, avec l’avantage d’être à la fois d’auteur et populaire. Il est à mesure d’amuser le spectateur lambda et en même temps de le faire réfléchir, à travers les nombreux niveaux de lecture auxquels il se prête.

Grâce un bon esprit fédérateur, il bénéficie de l’investissement d’une équipe fidèle de techniciens (tels Pierre Constantin, Jérome Ayasse, Valerio Truffa) et de comédien-ne-s, (tel-le-s Didier Dorlipo, Mata Gabin, Gigi Ledron, Laurentine Milebo, Claudia Tagbo, Stéphane Soo Mongo). Certain-e-s (Mata Gabin, Gigi Ledron, Aicha Ouattara, Stéphane Soo Songo, Claudia Tagbo), ont d’ailleurs commencé leur carrière avec lui. Cela a été possible aussi grâce à des castings sauvages et à une bonne capacité à décerner les talents.

Son premier long-métrage, Barbecue-Pejo (2000), – le film par lequel il a amorcé un retour au pays – a consolidé le style et le mode de production Odoutan.

Barbecue Pejo et la redécouverte du pays natal

Produit avec un budget réduit, Barbecue Pejo est une comédie touchante, un « cocktail détonant de dérision et de gravité, d’humour et de rage » (Mensah 2000). Sorti en France en janvier 2000, ce film a été tourné en 1999 au Bénin, à Lobagbomé, le village natal du père du cinéaste. Inspiré par un fait divers advenu au Bénin, mais lu dans un journal français, Odoutan décide d’en faire un long-métrage et de renouer avec son pays, qu’il avait quitté une vingtaine d’années auparavant et qu’il ne connaissait presque plus.

Barbecue Pejo est parlé en français et non en fon, la langue locale. Bien que le critique de la revue Aden trouve que « le couple de paysans parle un français ampoulé et prétentieux, qui se veut ironique » (2000) cela tient à différentes raisons. Il faut rappeler aussi que le choix de la langue répondait aux exigences des bailleurs de fonds (notamment l’aide « avance sur recettes » du CNC), qui demande que les films soient parlés majoritairement en français. Il aurait, par ailleurs, été impossible d’exprimer en fon tous les jeux de mots et les calembours que les personnages nous livrent dans la langue de Molière.

Boubacar (Jean Odoutan) est un cultivateur de maïs qui veut sortir de la misère et réussir à soigner ses deux filles affligées d’une malformation congénitale. Fasciné par des trafiquants de voitures français, il tombe dans le piège d’un cousin (antillais), à son tour aveuglé par la présupposée puissance européenne. Il vend son champ de maïs pour acheter une « Peugeot 504 brinquebalante ».[7] Et, bien qu’il n’ait pas son permis de conduire, il s’improvise chauffeur de son nouveau taxi-brousse (qu’il nomme ironiquement « la vie glorieuse »). Quand la voiture se casse, il fait appel à sa fantaisie et, avec le moteur se met à griller du maïs pour le vendre. Il s’agit d’une comédie en trois actes mettant en scène Boubacar, le cultivateur, le chauffeur de taxi et le vendeur de maïs grillé. Enfin, pour que rien ne se perde, la carcasse de la voiture devient l’« École carcasse ». Là, quelques enfants du village qui connaissent le footballeur Pelé mais confondent Nelson Mandela avec Martin Luther King et ignorent qui est le roi Béhanzin[8] vont apprendre l’Histoire. Avec un humour frontal, par moment farcesque, mais habité d’une ironie subtile, Barbecue Pejo invite les jeunes béninois à découvrir leur propre histoire (et celle de leur continent).

Aucune insulte n’est épargnée au « pauvre » cultivateur. Sa femme (feu Laurentine Milebo) l’apostrophe de manière colorée, « flemmard, parasite, gagne-petit, ramasse-miettes, niaquoué, abruti, bouffon ». Aussi, personne n’est épargnée dans ce film : le cousin antillais est un «frimeur qui joue le singe pestiféré occidental », ou encore « petit fils d’esclaves ». Des situations tragiques sont tournées en comique, non pas pour se moquer, mais pour dénoncer les conditions de vie de certaines familles. Ce film devient en même temps l’occasion d’aborder des thèmes tels que l’exploitation des paysans par les grands commerçants, l’analphabétisme, les relations familiales, le rôle des personnes âgées et des femmes dans la société, les relations de dépendance avec l’Europe. En partant d’une micro-histoire individuelle ancrée dans un contexte précis, Barbecue Pejo arrive à soulever des questions humaines plus larges. Le réalisateur en témoigne :

Dans un festival en Argentine, une femme m’a dit, les larmes aux yeux, qu’elle s’était reconnue dans l’histoire que j’ai racontée … et elle habite à Mar del Plata en Argentine, à des milliers de kilomètres du Bénin, et de la France ! [9]

Ce premier long-métrage révèle déjà le penchant d’Odoutan pour le burlesque. Barbecue Pejo est un « un vrai film burlesque » selon Vincent Rémy. Le journaliste de Télérama continue : « Le meilleur du film tient justement dans ce qui fait la force du burlesque – le mélange de ton entre comédie et tragique, et l’importance de la gestuelle. Jean Odoutan y ajoute une verve langagière souvent savoureuse, avec une pique bienvenue contre la bagnolite occidentale, ‘moteur boum-boum, Paris-Dakar et tout le tralala-charivari‘ » (Rémy 2000, souligné dans le texte).

Djib et la quête de soi

Nombre de réalisateurs diasporiques ont tendance à créer des univers mixtes dans lesquels les espaces et les temporalités se mélangent, les personnages n’arrêtant pas de traverser des frontières, de passer d’un pays à l’autre, à l’image de leurs trajectoires personnelles.[10] Cette hybridité formelle avec le passé qui fait irruption dans le présent et un enchevêtrement de territoires est poussée jusqu’à devenir une caractéristique esthétique de certains films diasporiques, comme le souligne aussi Naficy (2001). En revanche les films de Jean Odoutan sont situés dans un seul pays, au moment actuel, avec une narration majoritairement linéaire.[11] Cependant, si l’on regarde l’ensemble de son œuvre, il alterne les tournages dans ses deux pays, la France et le Bénin. En parlant de lui à la troisième personne, il le raconte ainsi :

C’est du Jean Odoutan, né au Bénin, venu en France. Il raconte d’abord une aventure africaine pour marquer son identité africaine. Puis il fait Djib, qui est une sorte d’autobiographie – quand il était à la DASS et qu’il a vécu dans une famille française. Mama Aloko est une suite logique du même Jean Odoutan, de son passage à la DASS, puis de ses fréquentations des quartiers populaires de Paris où l’on rencontre une foule sympathique (Barlet 2002b).

Actuellement, il est en préparation de deux films : Nafi le zèbre, situé à Paris, autour du fléau de la dépigmentation volontaire de la peau, pratiquée par de nombreuses femmes noires et Grand frère tambour tam-tam, etc., situé au Bénin et en France. C’est en effet une double appartenance territoriale qu’Odoutan met en jeu dans l’ensemble de son œuvre : si Barbecue Pejo était tourné dans le village paternel, le premier long-métrage en France, Djib a été tourné à Asnières-sur-Seine, dans le quartier des philosophes, là où il habitait au moment du tournage. C’est encore une particularité, car peu de films de réalisateurs africains ou diasporiques dépeignent la vie en France. Cela est dû aussi à des raisons financières. En effet la plupart de cinéastes accèdent aux fonds dédiés aux cinémas du Sud qui exigent que les films soient tournés dans les pays du Sud. Djib, par contre, a pu bénéficier des aides du CNC l’avance sur recette après réalisation.[12]

Ce film « burlesque et tchatcheur » (Guichard 2000) met en scène les luttes du protagoniste éponyme pour exister. Ici, le genre de la comédie romantique est revisité. Djib (Max-Edouard Balthazard) est un jeune noir habitant en banlieue qui se bat pour mener une vie honnête. Il a une copine maghrébine, Joséphine, avec laquelle il n’arrête pas de se disputer pour se réconcilier. Il cherche les moyens de « changer d’ozone », d’emmener sa Joséphine « loin du béton, de lui payer des vraies vacances, perchée sur [s]on scooter ». Le jeune en quête de lui-même se trouve confronté aux regards et aux préjugés des autres (ses amis, l’imam, la grand-mère, sa copine, les éducateurs de quartier…) qui essayent de le façonner chacun à sa guise. Pour se frayer son chemin, il conteste toute autorité et remet en question la place que lui assigne LA Société. «Tous les ingrédients du mélodrame social y sont réunis, mais agencés selon une logique délirante, aux antipodes du naturalisme » (Guichard 2000). Le réalisme de Djib et des autres comédies sociales d’Odoutan plutôt que sur un réalisme esthétique ou formel réside, en effet, surtout dans la traduction de situations réelles.

S’il est vrai que l’intrigue dégage quelques clichés (Djib parle le langage de banlieue, il est abandonné par ses parents, vit en condition de pauvreté avec une grand-mère, femme de ménage), il est tout aussi vrai que d’autres clichés y sont cassés. Nous ne voyons pas, par exemple, les classiques confrontations avec la police, Djib ne fume pas, ne joue pas du djembé. Oui, il s’habille à la mode des rappeurs, mais l’ambiance est plutôt jazz que rap. L’incipit du film joue d’ailleurs sur un cliché qui sera démenti par le reste du film : le jeune protagoniste armé se défoule en tirant toute sa violence envers la société. Mais le spectateur découvrira qu’il s’agit d’un cauchemar que l’adolescent fait dans son lit. Sa colère contre l’exclusion sociale se révélera autrement. De fait, ce jeune enragé lutte pour se construire un futur, à sa manière : « Djib le renouveau, c’est fini avec le ramassis. Maintenant, Djib, c’est de l’honnête qu’il gagne à la sueur de son front, mec ». Il symbolise la nouvelle génération qui veut en finir avec le racisme, qui veut s’en sortir, qui veut changer les choses. C’est un rebelle de treize ans qui se cherche et essaye de s’affirmer en tant que Noir en France.

Dans une scène émouvante aux trois quarts du film, après une énième dispute avec Joséphine – qui s’est transformée en une dispute entre les communautés noire et maghrébine – Djib est plongé dans une grande colère, dans sa chambre d’adolescent, riche en posters et couleurs chaudes. Sa grand-mère l’invite à se prendre en main, « à être [lui]-même, à ne pas copier les autres …. ». A d’autres moments de vives discussions sur ce qu’être Noir signifie animent un groupe d’adultes, non pas pour faire l’hymne d’une « négritude » en opposition à une « blanchitude », mais plutôt pour inviter chacun à développer son véritable soi, à assumer son identité noire et française, à s’intégrer dans la société, tout en restant soi.

Mama Aloko, un film choral

Souvent, nous retrouvons à l’écran de communautés composites et colorées. Mama Alok par exemple, est un film choral, dans lequel on suit pourtant l’évolution de chaque personnage. Le récit procède par désaccords, par affrontements, par bagarres. Les conflits sont mis au profit de l’avancement des protagonistes. Dans cette comédie, une intrigue minimaliste (une femme gérant un restaurant spécialisé en aloko, les bananes frites, doit trouver mille francs en deux jours pour acheter un nouveau frigo avant la visite du service d’hygiène) sert pour rassembler une communauté métissée formée de Noirs, de Maghrébins, d’Asiatiques et de Français blancs. Il s’agit d’un ensemble pluriethnique et varié de jeunes en manque d’affection qui sont passés par la DDASS, et qui se retrouvent au restaurant de la dite Mama Aloko (Laurentine Milebo), devenu pour eux le lieu de la famille. Et si leur vie n’est que problèmes, ils y font face dans la solidarité et dans l’union.

La mise en scène de cette communauté de gens différents mais unis dans la lutte contre les difficultés quotidiennes, renvoie également à l’expérience personnelle du réalisateur, qui raconte :

Depuis mon enfance, cela me poursuit ; déjà, au Bénin, nous étions très nombreux dans ma famille ; il y avait beaucoup de monde à la maison, à la DDASS ensuite, en tant qu’animateur de quartier aussi. J’aime être entouré, c’est pourquoi je crée toujours une famille dans mon travail (Barlet 2002b).

Si un journaliste de Le Monde voit dans Mama Aloko un pessimisme radical, presque du désespoir (T. S. 2002), nous voyons plutôt cette comédie comme une exhortation à dépasser les difficultés et les obstacles, mêmes les plus durs. Si le rire reste amer, les spectateurs ne sortent pas de la salle chargés de tristesse mais éveillés à certaines réalités complexes.

La Valse des gros derrières : exposition et déconstruction des clichés

La « touche Odoutan » consiste en effet aussi à exposer les clichés de façon presque caricaturale pour les démasquer. La Valse des gros derrières notamment est un vrai concentré de poncifs (les coiffeuses de Barbès perçues comme femmes faciles, les Africains qui nient l’homosexualité, qui vivent d’expédients et des allocations, qui travaillent au noir, qui s’échangent des faux papiers, qui utilisent l’art du mensonge), que le film nous invite à dépasser. Le titre prend d’ailleurs le contre-pied du cliché classique sur le « derrière » des femmes noires, dont il n’est pas du tout sujet dans cette comédie. C’est plutôt la lente descente aux enfers de deux jeunes femmes, bien qu’elles aillent vers la renaissance à une nouvelle vie. Le titre est plutôt un malin clin d’œil au jeu des chaises musicales : dans la société, chacun doit lutter pour trouver et occuper sa place. A ce propos, l’épilogue de La valse des gros derrières est emblématique : le visage éclairé par la lumière extérieure en contreplongée, Assiba raconte ses rêves pour l’avenir. Puis elle libère sa rage dans une sorte de catharsis, commence à flanquer par terre toutes les robes de sa création (elle est couturière) et envoie valdinguer tout ce qui les réduit – elle et son amie – à des clichés. Et Assiba de poursuivre : « Dans cette douce France, quand on veut, on peut ! ». Puis elle met feu à la baraque, en utilisant des allumettes « feudor ». Ce qui peut être interprété non seulement comme « le feu d’or » mais aussi comme le « feu qui dort », symbole de la gangrène sociale qui sommeille. En effet, Mama Aloko tout comme Djib, des films tournés au début des années 2000 sont – malheureusement – encore très actuels.

Akwélé (Mata Gabin) – « une bombe popotinesque de type négroïde, répondant au doux sobriquet d’antilope incommensurable » – est une béninoise sans-papiers à peine arrivée en France. Elle rencontre Rod (Jean Odoutan) qui se fait passer pour un avocat, l’épouse et l’aide à ouvrir, dans le quartier parisien de Barbès, un salon de coiffure pour les cheveux crépus. Par contraste aux femmes qui se lissent les cheveux pour essayer s’intégrer socialement, elle prêche la beauté au naturel, Alors, brûler une perruque blonde devient un acte politique.

Le film se fonde sur l’exposition et la déconstruction des préjugés – ce qui peut aussi advenir en sens contraire. C’est le cas du personnage de Rod, par exemple, un homme noir en costume cravate. Il feint d’être un homme de loi pour montrer que « on peut être avocat noir dans un pays comme la France et ne pas renier ses origines », mais ensuite on découvrira qu’il n’est qu’un imposteur (policier, dealer et à l’occasion voyou). Ironiquement, le seul « vrai » avocat dans le film est un français blanc. Cet incipit sonne alors plus comme une invitation à la construction d’une société future qu’à un constat. Les scènes, où les clichés sont soulignés et grossis, résonnent comme une invitation adressée aux Noirs à sortir d’une certaine prison mentale, à ne pas se laisser ronger par l’intériorisation inconsciente des préjugés collectifs.

Le récit est construit sur des flashbacks. C’est Akwélé qui, à la Butte-Montmartre – « haut-lieu historique du Paris populaire » -, raconte à son amie Assiba (Claudia Tagbo) ses mésaventures avec Rod. Ce dernier va créer des entourloupes pour lui faire fermer le salon de coiffure. Là, la comédie vire presque en film policier.

Entre ironie et tragique : des comédies sociales « inclassables » inspirées du réel

Dégageant une vitalité inégalée, l’œuvre d’Odoutan présente des histoires touchantes et prenantes. Les univers diégétiques, dans lesquels les spectateurs sont appelés à s’immerger, sont délirants et improbables. Toutefois, bien qu’elles puissent paraître absurdes, décalées ou hyperboliques, les intrigues sont en vérité inspirées du réel. En effet sous l’air de simples comédies, les films d’Odoutan ne cessent de questionner la société. « Quand j’utilise certaines anecdotes authentiques dans un scénario, personne ne veut croire à cette férocité, elle paraît invraisemblable » lance le réalisateur à ce propos (Guichard 2002b). La création d’univers fictionnels inhabituels est nourrie par la confluence de réflexions théoriques et d’expériences personnelles, par des situations vécues par des proches, ou observées dans la rue (comme c’est le cas du court métrage Le réalisateur nègre).[13] A ce propos, le cinéaste raconte : « Je suis un galérien et je traîne un peu sur les trottoirs des quartiers où ça bouge. Je décris ça dans mes films » (Barlet 2002b).

Avec un humour et une ironie parfois poussée jusqu’à la dérision, il tord le cou aux clichés les plus ravageurs et met en scène avec distance les problématiques sociales. Le fait que le réalisateur se mette en jeu lui-même (en interprétant parfois le rôle principal, parfois des personnages secondaires proches de la caricature comme Exploreur, l’animateur de quartier dans Djib) lui permet de pousser l’ironie plus loin, sans crainte de ne vexer personne. Il lui arrive même de jouer son propre rôle, comme dans Pim-Pim Tché, tourné au Bénin, dans lesquelles il incarne l’organisateur de Quintessence, le festival international de cinéma qu’Odoutan organise dans la réalité dans sa ville natale, Ouidah.[14]

Son positionnement particulier et son regard « situé »[15] déterminent le style de ses récits cinématographiques. Il met en fiction des situations qu’il connaît de près, mais qu’aujourd’hui il peut regarder avec une certaine distance, avec un œil presque sociologique. De plus, il porte un regard critique sur les deux sociétés, la française et la béninoise. Comme le souligne Hamid Naficy à propos des cinéastes transnationaux et diasporiques, Odoutan est capable de « produire ambiguïté et doute autour des valeurs absolues et tenues pour acquises à la fois par [ses] sociétés d’origine et de résidence » (2003, 208). Il a l’avantage de la distance critique que sa position aux interstices des cultures, des « interstices mobiles » et des « héritages flexibles et composites » (Chambers 1994, 15 et 102) lui permet.

En ce qui concerne la notion de cinéma accentué (Naficy 2001), il est par ailleurs utile de souligner, comme le fait Leonardo De Franceschi, que le critique iranien-américain trace une perspective définitoire qui tend à séparer les cinémas diasporiques et transnationaux du cinéma mainstream (2017, 78). La définition d’accentué en effet correspond à certaines caractéristiques du cinéma d’Odoutan, notamment l’hétéroglossie, le fait de ne pas être monolithique ou de défier le narrateur unique par des récits polyphoniques. Cependant il ne répond pas à d’autres caractéristiques. Parmi les éléments de style accentué, Naficy met en lumière par exemple l’aspect multilingue, épistolaire de films qui présentent souvent une narration fragmentée, mettant en scène le voyage, des moyens de transport et de communication. Ces aspects ne sont pas présents dans les comédies d’Odoutan, lesquelles ne montrent pas non plus les espaces claustrophobiques qui, toujours selon Naficy (2003), caractérisent les films transnationaux et de l’exil ; souvent les décors d’Odoutan sont en extérieurs, lumineux, colorés, ouverts.

Ces comédies ne sont pas habitées par la mémoire, ni la nostalgie, comme le décrit Laura Marks (2000). La mémoire historique effleurée sert ici plutôt la compréhension du présent. Bien qu’ils soient des coproductions franco-béninoises, les films d’Odoutan ne peuvent pas vraiment être considérés transnationaux selon la définition de Higbee et Lim (2010 12) dans le sens que les films tournés en France, par exemple, font plus référence à la société française qu’aux connections et les échanges avec les autres cultures. Si des interconnexions sont mises en scène, elles concernent plutôt les relations interculturelles à l’intérieur de l’hexagone. Si les films d’Odoutan ont un trait postcolonial, au-delà de l’appartenance du réalisateur à cet espace culturel, cela se joue dans le champ des représentations, parce qu’ils opèrent un changement de perspective qui porte la marge au centre. Cela passe par une esthétique et un langage personnels, que nous pouvons qualifier de « style Odoutan ».

Le style Odoutan : un style pétillant et plein de vie

Le « style Odoutan » est basé sur un humour acerbe, un rythme effréné, des répliques percutantes, des couleurs vives, une énergie débordante, une mise en scène bien soignée, un style sobre, bien que par moment décalé et caricatural. Des univers joyeux et des couleurs flamboyantes contrastent avec les difficultés que traversent les personnages. Et ce n’est pas là une façon de les amoindrir, cela résonne plutôt comme une invitation à aller de l’avant en dépassant les difficultés et les embarras de l’existence.

« Chaque fois, cette vigueur éclabousse l’écran : couleurs chaudes et humour farfelu à profusion, déluge de piques vachardes pour tout le monde (Noirs et Blancs, Nord et Sud, riches et pauvres), tchatche dévastatrice, partagée généreusement entre tous les personnages, sans exception », affirme à ce propos Louis Guichard dans Télérama (2002).

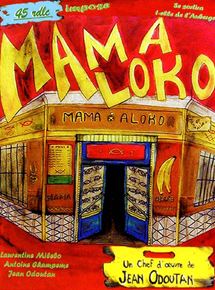

Image reproduite avec la gracieuse autorisation de Jean Odoutan. ©45rdlc

Les décors de Mama Aloko par exemple portent de manière remarquable les couleurs chaudes et vives typiques du style Odoutan.

Bien que le registre comique en soit éloigné, Odoutan utilise la profondeur de champ, comme dans les films néoréalistes, pour montrer la « banalité» de la vie quotidienne et situer les personnages dans leur contexte. L’équilibre entre gros plans et plans d’ensemble, la caméra qui tantôt suit un personnage (par des travellings bien orchestrés) tantôt filme des scènes chorales, rappellent l’interrelation entre destin individuel et destin collectif.

Il s’agit d’un style mi-burlesque mi-sophistiqué, qui échappe aux canons préexistants, difficile à définir, comme certains journalistes l’ont souligné. « Un cinéma férocement singulier, qui laisse littéralement les critiques sans voix » selon Philippe Azoury de Libération (2000). Au-delà de la caricature, ses comédies, parfois amères, déploient un « humour rageur et corrosif» (Guichard 2002b) par moment presque grossier. Cependant ce « ton rigolard adopté par le réalisateur est une réponse logique face à l’adversité » (T. S. 2000). Le réalisateur affirme à ce propos : « Le côté loufoque et décalé est toujours présent. Cela me correspond. Ce n’est pas parce que ma vie passée a été dure, que je vais faire des films durs. Je préfère dédramatiser et montrer des choses pour rire, que la vie est belle » (Barlet 2002b). Il ajoute : « Je crois qu’il faut prendre la vie avec humour et ironie, même quand on traverse les plus grandes difficultés. La comédie pure et dure, je ne sais pas la faire. Mais une comédie soutenue par du social, alors là ça me nourrit » (notre entretien, Paris, septembre 2015).

L’auto-ironie qui lui appartient permet la remise en question perpétuelle. C’est avec ironie, par exemple que tous ses films contiennent des (auto)citations intertextuelles (des affiches ou des extraits d’autres de ses films, des répliques ou des musiques qui reviennent comme une marque de fabrique, à la façon d’un caméo d’Hitchcock). Et à ceux qui parlent de mégalomanie, il répond en se moquant de lui-même, comme quand il qualifie Mama Aloko de « chef d’œuvre », comme on peut le lire dans l’affiche et au générique. Toujours dans les génériques, au lieu de présenter le film, on lit « 45RDLC impose … » (45RDLC étant sa société de production). On remarquera également l’originalité des définitions de chacun de ses films (Dijb est « une banlieuserie nègre » ; La Valse de gros derrières, « une friandise caramélisée » et « une réflexion de Jean Odoutan »).

C’est également la prouesse des dialogues qui caractérise le « style Odoutan ». Des dialogues croustillants, des répliques taillées au couteau arrivent aux spectateurs comme des bombes de critique sociale. Le cinéaste joue avec les mots, utilisant le langage de banlieue tout comme le français le plus érudit ; il crée des calembours et des canulars à tout moment mais ses personnages sont aussi capables d’un grand lyrisme. « La langue d’Odoutan inventive, baroque, c’est aujourd’hui son arme, la source d’une énergie qui irradie ses films » (Guichard 2002). « Chaque bout de dialogue est une dentelle de sentences bien placées, florilège de formules choc, assénées comme une façon d’être, car toujours référent à une situation sociale. Sous les dialogues d’Odoutan, il y a toujours un second degré de la compréhension, une position qui pointe » commente Olivier Barlet (2004). Godefroy Macaire Chabi, de son côté le dit ainsi : « En faisant claquer les mots, il brise les clichés ou les a priori et attaque frontalement » (2005). Derrière le ton comique se cache en effet, une satire sociale animée d’une ironie sophistiquée et dérangeante, ce qui fait dire à Olivier Barlet : « ce cinéma est plus sérieux qu’il n’en a l’air » (2002a). C’est justement par un humour parfois cinglant et farcesque que ses films – à la fois d’auteur et populaire – font brèche et invitent les spectateurs à réfléchir.

En guise de conclusion : des films nécessaires

En général, dans le cinéma d’Odoutan, on l’aura compris, rien n’est à prendre au premier degré. Les récits sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît à première vue, les niveaux de lecture sont multiples. De manière souvent très explicite, il invite à être soi-même contre toute attente de la société, et à avancer dans sa propre vie. Loin d’être plaintives et accusatrices contre le « méchant blanc », ses comédies s’en prennent plutôt aux Noirs qui sont tentés de s’effacer pour s’intégrer dans les cultures européennes.

Qu’ils soient tournés en France ou au Bénin, les comédies sociales de Jean Odoutan proposent des univers insolites, peuplés de personnages les plus disparates, exubérants et pleins d’énergie vitale. En France, il met souvent en scène les péripéties de la vie des jeunes – immigrés, français nés de parents étrangers, ou français tout court – tous luttant pour trouver leur place au pays des Lumières. La place des Noirs dans la société, les conflits intracommunautaires ou entre les diverses communautés (notamment entre les Maghrébins, les Subsahariens et les Antillais), la quête et l’expression de soi sont au centre d’intrigues inhabituelles. Au Bénin, il s’attache à des problématiques brûlantes (la pauvreté, la mort, la corruption, la place des femmes dans la société, la quête d’un futur meilleur, l’illusion de le trouver ailleurs, la débrouille et l’art de vivre), sans négliger les déséquilibres des relations internationales.

Ses films acquièrent une valeur politique parce qu’ils représentent le réel, tout en proposant des évolutions possibles des personnages, qui ne restent pas prisonniers de leur condition initiale, comme c’est le cas, par exemple, des protagonistes de films tel Bande des filles (Sciamma, 2014). Les personnages populaires sont montrés dans toute leur agency et dans tout leur pouvoir révolutionnaire.

Odoutan assume pleinement le risque de jouer avec les stéréotypes, se permettant de traiter, affectueusement, les Africains comme lui de tous les termes les plus colorés : « Face de mazout, Négroïde, Miss baobab, Black dégénéré, Pauvresse, Immigré indésirable, Négresse inachevée, Guenon, Couleur réglisse, Frisés, Cramé comme un charbon, Noir qui pue le chacal, Bois d’ébène authentique, bras famélique du Sahel … ». Il dresse des Noirs en France des portraits sévères en mettant en évidence les contradictions et les ambigüités. Mais il le fait « pour rire sur nos conflits insignifiants, pour rire de nous-mêmes. Qui le ferait sinon ? Pas les scénaristes professionnels, qui ont trop peur d’être taxés de racistes. », il raconte dans les pages de Libération (Azoury 2000). Cette liberté décomplexée d’appuyer le comique de situation sur des préjugés ethniques et des clichés identitaires pour les contester devient une forme de résistance critique contre la logique dominante. Comme l’Œdipe de Kafka (Deleuze et Guattari 1972), grossi au microscope, des personnages et des communautés d’habitude à la marge sont mis au centre et laissent percevoir leurs différences internes et donnent un échantillon de visions qui rompt l’uniformité à laquelle nous sommes généralement confrontés dans les cinémas occidentaux, notamment en ce qui concerne les personnages noirs ou africains. Ainsi, toutes les minorités ne résultent pas reléguées dans un même groupe homogène, dont la seule caractéristique serait de se détacher du centre ; comme si un seul centre monolithique s’opposait à une marge tout aussi figée. En effet, ses films donnent des Noirs des images différentes des représentations souvent déformées auxquelles nous ont habitués les médias officiels, par l’image réductrice et simpliste qu’ils en donnent. Cela vaut également pour certains films – comédies y compris – l’exemple d’Intouchables (Olivier Nakache, Éric Toledano, 2011) suffit.[16] Ses films défient avec humour le discours conventionnel, avec le but de faire basculer un système et des conventions sociales. C’est un humour farfelu, omniprésent, parfois acerbe comme celui des chroniques tragiques, mais qui n’empêche pas l’espoir du changement social. C’est une invitation à construire une société où il y aurait de la place pour tous, indépendamment des origines ethniques, une France où chaque personne pourrait exprimer librement ce qu’elle est, dans un véritable pluralisme d’idées et de visions.

Des films comme ceux de Jean Odoutan sont donc nécessaires parce qu’ils apportent un autre point de vue qui vient enrichir le panorama du cinéma hexagonal contemporain. Il est en effet rare de voir des œuvres portant un regard non stéréotypé sur la France contemporaine, et encore plus sur la banlieue, sur les immigrés, sur les Noirs. L’exemple du récent Dheepan de Jaques Audiard (Palme d’or au festival de Cannes en 2015) ne vient que s’ajouter à une liste tristement longue de films. Et encore plus rares sont les films au cast « color blind ». Loin de nous l’idée que la couleur de la peau donnerait la légitimité à parler des Noirs, c’est plutôt le regard en jeu qui compte. C’est le positionnement d’intellectuel noir de banlieue du cinéaste qui lui permet d’appuyer, pour les démasquer, sur les stéréotypes auxquels il se trouve parfois personnellement confronté. Il amène ainsi les spectateurs (toutes origines confondues) à les dépasser.

L’œuvre d’Odoutan remet en cause une certaine conception de l’identité nationale française comme figée. Celle-ci aveugle par rapport à la présence de citoyens français aux phénotypes et aux cultures différents, ainsi qu’aux échanges avec les autres et les transformations apportées par les nouveaux citoyens. Son cinéma est forgé tant dans la forme que dans le contenu, par son parcours personnel. C’est aussi un style personnel qu’il déploie, apte à dire la pluralité des sociétés contemporaines qui a un rôle à jouer tout comme le rap a influencé la musique française.

Bibliographie

Livres

Barlet, Olivier. 2012. Les cinémas d’Afrique des années 2000 : Perspectives critiques. Paris : L’Harmattan.

Branigan, Edward. 1984. Point of View in Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Films, New York / Berlin: Mouton de Gruyter.

Burch, Noël et Sellier, Geneviève. 2005. La Drôle de Guerre des sexes du cinéma français : 1930-1956. Paris : Armand Colin, [Nathan, 1996].

Cepitelli, Thomas, Dia Thierno et Daniela Ricci (dir.). 2016. Identités assignées, identités choisies : constructions et représentations. Paris : Presses Universitaires de Vincennes.

Chalaye, Sylvie. 2002. Nègres en images. Paris : L’Harmattan.

Chambers, Iain. 1994. Migrancy, Culture, Identity. Londres : Routledge.

Deleuze, Gilles et Guattari, Félix. 1972. L’Anti-Œdipe, Capitalisme et Schizophrénie 1. Paris : Les Éditions de Minuit.

Deleuze, Gilles et Guattari, Félix. 1975. Kafka, pour une littérature mineure. Paris : Les Éditions de Minuit.

Diao, Claire. 2017. Double Vague : Le nouveau souffle du cinéma français. Paris : Au Diable Vauvert.

Dubois, Régis. 2012. Les Noirs dans le cinéma français, The Book Edition.

Moine, Raphaëlle. 2005. Les Genres au cinéma. Paris : Armand Colin, 2005 [Nathan, 2002].

Murphy, David et Williams, Patrick. 2007. Postcolonial African Cinema. Ten directors. New York: Manchester University Press.

Jauss, Hans Robert. 1990. Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard, coll. « Tel ».

Jullier, Laurent. 2009. L’Analyse des séquences. Paris : Armand Colin, coll. « Cinéma », (3e édition) [Nathan / Vuef, 2001].

Marks, Luara. 2000. The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. Londres. Duke University Press.

Ricci, Daniela. 2016. Cinémas des diasporas noires : esthétiques de la reconstruction. Paris : L’Harmattan, coll. Images plurielles.

Article et chapitres de livre

Azoury, Philippe. 2000. « Djib, entre rire et rage. » Libération, 29 novembre.

- « Barbecue Pejo. » Aden, 26 janvier – 1 février.

Barlet, Olivier. 2002. « Le phénomène Odoutan. » In Cinéma : l’exception africaine, dossier Africultures n°45, Olivier Barlet (dir). Paris : L’Harmattan.

Guichard, Louis. 2000. « Djib, les tribulations d’un lascar de banlieue. Burlesque et tchatcheur », Télérama, n° 2655, 29 novembre.

Guichard, Louis. 2002. « Mama Aloko, le Belleville farfelu et attachant de Jean Odoutan. » Télérama, n°2715, 23 janvier.

Guichard, Louis. 2002. « Et pourtant il tourne. » Télérama n° 2719, 20 février.

Guichard, Louis. 2004. «La valse des gros derrières. » Télérama, n°2841, 23 juin.

Hall, Stuart. 1990. “Cultural Identity and Diaspora.” In Jonathan Rutherford (dir.), Identity: Community, Culture, Difference. 222-237. Londres: Lawrence & Wishart.

Mensah, Ayoko. 2000. « Odoutan, l’homme orchestre. » La Croix, 20-21 mai.

Moine, Raphaëlle. 2016. « Bienvenue chez les ch’tis (Dany Boon, 2008) et Intouchables (Olivier Nakache et Éric Toledano, 2011) : la comédie française grand public et les subterfuges de l’altérité. » In Arts, négritudes et métamorphoses identitaires, Thomas Cepitelli, Therno Ibrahima Dia, Daniela Ricci (dir). 155- 171. Paris : L’Harmattan, coll. Ethiques de la création.

- J., 2000. « Djib. » Le Monde, 28 novembre.

Naficy, Hamid. 2003. « Phobic Spaces and Liminal Panics: Independent Transnational Film Genre. » In Ella Multiculturalism, postcoloniality, and transnational media, edited by Ella Shohat and Robert Stam, 203-226. New Brunswich, New Jersey : Rutgers University Press.

Remy, Vincent. 2000. « Barbecue Pejo. » Télérama n° 2611, du 29 janvier.

Ricci, Daniela. 2016. « Jean Odoutan : Je suis Béninois et je fais des films français. » In Arts, négritudes et métamorphoses identitaires, T. Cepitelli, T. H. Dia, D. Ricci (dir). 185-193. Paris: L’Harmattan, coll. Ethiques de la création.

Ricci, Daniela. A paraitre. « L’image des Noirs dans quelques films français contemporains ». In Bénac-Giroux Karine, Diop David et Poirson Martial (dir.), Poétique et politique de l’altérité. Colonialisme, esclavagisme, exotisme. Paris : Classic Garnier, coll. Rencontres-Le dix-huitième siècle.

- T. 2000. « Finir sa course dans la tousse.» Le Monde, 26 janvier.

- T. 2002. « Mama Aloko. L’énergie désespérée des Africains de Belleville. » Le Monde, 23 janvier.

Articles en ligne

Barlet, Olivier. 2001. « Les nouvelles stratégies des cinéastes africains » [en ligne], Africultures, 1er octobre, consulté le 15 décembre 2008. http : www.africultures.com/php/?nav=article&no=185.

Barlet, Olivier. 2002. Entretien avec Jean Odoutan, « Je m’applaudis tout court. » Listed 01 janvier, c onsulté le 28 juin 2010. http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=124.

Barlet, Olivier. 2004. « La valse des gros derrières. » Listed June 25. Accessed February 03 février 2013. http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=3442

Barlet, Olivier. 2005. « Ouidah 2005 : quelle quintessence ? » Listed January 18. Listed Mai 25 mai 2012. http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=3670.

Chabi, Godefroy Macaire. 2014. « Dialogues contre clichés

La Valse des Gros Derrières, de Jean Odoutan.» Listed October 31 2005. Accessed March 30. http://www.africine.org/?menu=art&no=6121.

Higbee, W. and Lim, S. H. 2010. “Concepts of transnational cinema: towards a critical transnationalism in film studies”, Transnational Cinemas 1: 1, pp. 7–21. Consulté le 01 mars 2016. http; //10.1386/trac.1.1.7/1.

Documentaire

Ricci, Daniela. 2013. Imaginaires en exil. Cinq cinéastes d’Afrique se racontent, 53 min.

Filmographie

Banquet, Le, 1986, Marco Ferreri, France/Italie.

Barbecue-Pejo, 2000, Jean Odoutan, France/Benin.

Black Micmac 2, 1988, Marco Pauly, France.

Bohême, La, 1988, Luigi Comencini, France/Italie/Royaume Uni.

Bye Bye Africa, 1998, Mahamat Saleh Haroun, France/Tchad.

Dheepan, 2015, Jaques Audiard, France.

Diên Biên Phu, 1992, Pierre Shœndorffer, France.

Djib, 2000, Jean Odoutan, France/Benin.

Intouchables, 2011, Olivier Nakache, Éric Toledano, France.

L627, 1992, Bernard Tavernier, France.

Mama Aloko, 2002, Jean Odouan, France/Benin.

Marche à l’ombre, 1984, Michel Blanc, France.

Méli-Mélo au squatt-place, 1993, Jean Odoutan (clip), France.

Nègre distingué, Le, 1994, Jean Odoutan, France.

Palabres d’antilopes incommensurables et de zébus Katangais au pied du HLM, 1993, Jean Odoutan, France.

Réalisateur nègre, Le, 2000, Jean Odoutan, France.

Segell Ikhtifa, (Chronique d’une disparition), 1996, Elia Suleiman, Palestine.

Tanti Cotonou – Mama Benz, 1993, Jean Odoutan, (clip), France.

Vacances au pays, 2000, Jean-Marie Teno, France/Allemagne.

Valse des gros derrières, La, 2004, Jean Odoutan, France/Benin.

Vie sur terre, La, 1999, Abderrahmane Sissako, France/Mali.

[1] « Funky supermarché » en verlain. Aujourd’hui il continue avec la musique. Voir par exemple le CD La dent du bonheur.

[2] Pour un approfondissement on peut lire : Sylvie Chalaye, Nègres en images, L’Harmattan, 2002 ; Régis Dubois, Les Noirs dans le cinéma français, The Book Edition, 2012 ; Daniels Ricci, « L’image des Noirs dans quelques films français contemporains », in Karine Bénac-Giroux, David Diop et Martial Poirson (dir.), Poétique et politique de l’altérité. Colonialisme, esclavagisme, exotisme, Paris, Classic Garnier, coll. « Rencontres-Le dix-huitième siècle », à paraître.

[3] Notre entretien, Paris juin 2010.

[4] On peut trouver des dates différentes concernant les films en question (par exemple 2002 ou 2004 pour La Valse des gros derrières, cela du fait que la date de réalisation diffère de celle de sortie en salle).

[5] Ensuite la production cinématographique a ralenti car, en constatant le manque de culture cinématographique dans son pays, Odoutan s’est consacré à la fondation au Bénin, d’une Ecole de Cinéma, l’Institut Cinématographique de Ouidah, et de Quintessence, le Festival International du Film de Ouidah – première édition en 2003. Le choix du nom du festival, résume sa philosophie, parce que, explique le réalisateur, « l’Afrique mérite la quintessence, pas les pacotilles de négriers ! ». (Olivier Barlet, « Ouidah 2005 : quelle quintessence ? », <http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=3670>, publié le 18 janvier 2005, consulté le 28 juin 2010). La devise du festival « La culture sans ma culture m’acculture » est aussi emblématique de l’importance qu’il accorde à connaître sa propre culture pour pouvoir s’ouvrir aux autres.

[6] Pour cela, il a fondé deux sociétés de production et de distribution : Tabou-Tabac Film au Benin (« pour des sujets tabous qui font un tabac ») et 45RDLC en France.

[7] Synopsis du film, < http://www.45rdlc.com/barbecue_pejo_032.htm>, consulté le 25 mai 2015.

[8] Onzième roi d’Abomey, qui s’est battu contre l’esclavage.

[9] Notre entretien, Paris, mai, 2011.

[10] Pour un approfondissement on peut se référer à Daniela Ricci, Cinémas des diasporas noires : esthétiques de la reconstruction, Paris, L’Harmattan, coll. Images plurielles, 2016.

[11] Le récit de la Valse des gros derrières avance par flash-backs, mais ici c’est un passé récent qui est évoqué.

[12] Barbecue Pejo a reçu l’avance sur recette avant réalisation.

[13] 35 mm, 1998, 7 min. Ce court-métrage met en scène les conflits entre Noirs antillais et Noirs africains qui se sont réellement produits à l’occasion du casting pour un de ses films précédents, casting auquel il n’était pas présent.

[14] Ce personnage est souvent considéré comme un étranger de l’intérieur, à même d’apporter sur la société béninoise contemporaine un regard frais, à la fois endogène et exogène. D’autres réalisateurs ont utilisé un dispositif similaire, par exemple Mahamat Saleh Haroun dans Bye Bye Africa (1998) ou Abderrahmane Sissako dans La vie sur terre (1999). Le même dispositif – que nous retrouvons également dans سجل اختفاء (Chronique d’une disparition, Elia Suleiman, 1996) – est mis à l’œuvre également par Jean-Marie Teno, dans le documentaire Vacances au pays (2000).

[15] Nous empruntons l’expression à Donna Haraway et à sa notion de « savoirs situés ».

[16] Pour un approfondissement on peut lire : Raphaëlle Moine, « Bienvenue chez les ch’tis (Dany Boon, 2008) et Intouchables (Olivier Nakache et Éric Toledano, 2011) : la comédie française grand public et les subterfuges de l’altérité », dans, Arts, négritudes et métamorphoses identitaires, op. cit.